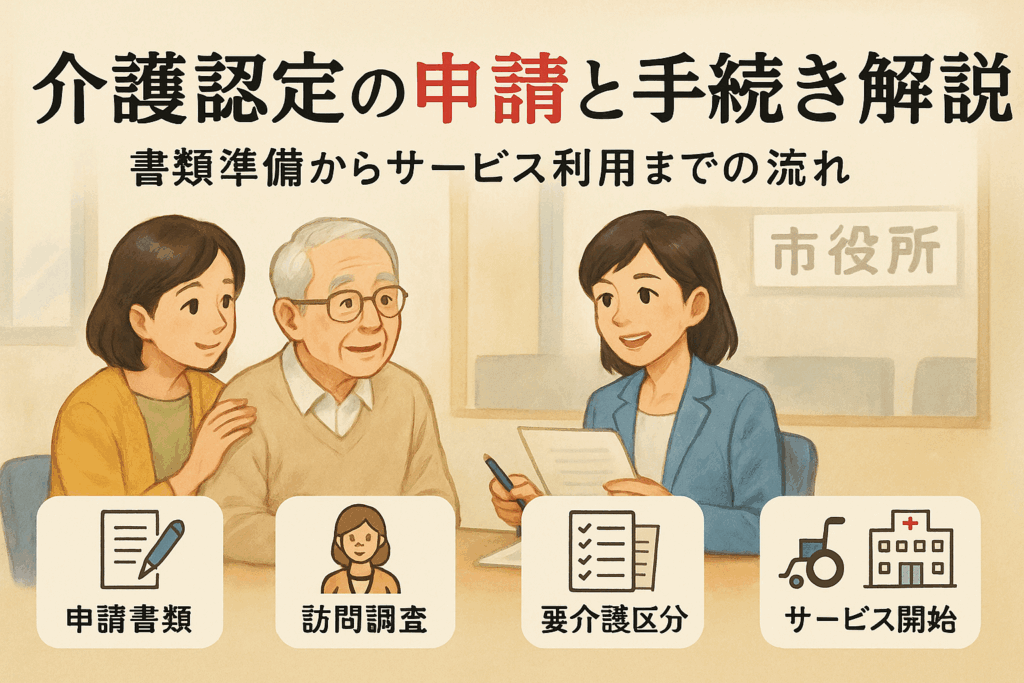

介護認定を受けるには、どんな手続きが必要になるのかご存知ですか?年々増加する介護申請件数は【2023年度で全国約150万件】を超え、「申請が初めてで不安」「どんな書類を準備したらいいの?」と悩む方が非常に多くなっています。

特に、書類不足や記入ミスによる申請のやり直しは、各市区町村ごとの実態調査でも【申請遅延理由の上位】にランクインしています。それだけでなく、申請後の調査や主治医意見書の書き方、区分の違いへの理解不足が認定結果に影響することも珍しくありません。

「今、何から始めればよいのかわからない」——そんな不安や疑問も、プロの現場経験と公的データに基づく最新情報ですっきり解決!介護認定の流れや必要書類、認定にかかる期間や注意点まで、本記事で徹底解説します。

最後までご覧いただくと、申請の準備チェックリストや現場の失敗事例、そして地域別の実践的アドバイスまで手に入ります。複雑な申請も本記事で迷わず進められる自信を持ってください。

介護認定を受けるには?必要な準備と申請フローの完全ガイド

介護認定を受けるには、事前準備と正確な手続きが不可欠です。まず、申請は本人や家族のほか、ケアマネジャーや施設の担当者などによる代理申請にも対応しています。市区町村の介護保険担当窓口が申請先となるため、自治体ごとに手続きの細かな違いを確認しましょう。

申請後は訪問調査員が自宅または入院先に訪問し、日常生活動作や心身の状態、認知症の有無などを調査します。その後、主治医意見書の提出をもとに一次判定と専門家の会議による二次判定が行われ、約1か月以内に認定区分が通知されます。認定により利用できるサービスや内容が変わるため、的確な情報収集が重要です。

介護認定を受けるには必須の書類一覧と申請場所の選び方

介護認定申請に必要な書類や提出場所は以下の通りです。書類不足による遅延や不備を防ぐため、各書類は事前にチェックリストを活用して準備を進めましょう。

| 書類名 | 主な該当者 | 補足事項 |

|---|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 全ての申請者 | 紛失の場合は窓口で再発行依頼 |

| 本人確認書類 | 全ての申請者 | マイナンバーカード・運転免許証など |

| 主治医意見書 | 医療機関受診中の場合 | 主治医に依頼し記載してもらう |

| 医療保険被保険者証 | 第2号被保険者(40〜64歳) | 合わせて特定疾病の診断書が必要 |

| 申請書類一式 | 全ての申請者 | 市区町村ごとに様式が異なる場合あり |

申請場所の選定は、本人の居住地の市区町村役所、または各地域の包括支援センターが基本です。堺市や高槻市、大阪市などでは独自窓口を設けている場合もあり、地域ごとの特徴を確認して進めるとスムーズです。

書類不足による申請遅延を防ぐチェックポイント

書類が不足していると審査開始が遅れ、介護サービスの利用にも影響を及ぼします。確実な申請のため、以下のチェックポイントを活用してください。

-

必要書類を事前にリストアップしチェックする

-

主治医意見書は早めに依頼し、発行までの日数を把握する

-

市区町村ごとの専用様式を確認する

-

申請書や各種証明書に不備や記入漏れがないかを再確認する

書類の提出前に市区町村窓口へ一度相談することで、追加資料や特記事項に迅速に対応できます。

代理申請の条件と手続き方法の詳細

代理申請は、本人が入院中や外出困難な場合に家族やケアマネジャー、施設職員が行えます。代理申請には、本人の同意を証明する書類や委任状の提出が必要となります。

代理人が申請する場合の手続きは次の通りです。

-

本人の同意書または委任状を用意

-

代理人の本人確認書類(免許証等)を準備

-

必須書類はすべて正副2通を揃えることが推奨される

-

書類提出時、代理人の続柄や関係性を求められるケースが多い

代理申請を利用すると、病院や入院先・施設からでも申請が進められ、家族の負担も軽減されます。

介護保険申請できる人の定義と資格基準の最新事情

介護保険を申請できる人には要件があります。大きく分けて「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40~64歳で特定疾病患者)」です。これらの基準を満たさない場合、申請しても受理されません。

特に初めての申請では資格基準や適用範囲、対象となるサービスなどをきちんと理解することが重要です。自治体の窓口や公式サイトで確認できる場合も多いので、最新情報の取得を心がけてください。

年齢要件や特定疾病の対象範囲

申請資格の詳細は以下の通りです。

-

第1号被保険者:65歳以上で介護や支援が必要な人

-

第2号被保険者:40~64歳で厚生労働省が定める特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患等)による介護状態にある人

特定疾病はおむつ代や生活援助が必要な状態も該当します。入院中の申請や、市区町村による判断基準の違いにも柔軟に対応できるよう準備しましょう。

市区町村別の対応・違いを理解する

介護認定申請の流れや判定の基準は全国共通ですが、詳細な対応は地域によって異なります。主な違いは下表のとおりです。

| 市区町村名 | 申請窓口例 | 特色や留意点 |

|---|---|---|

| 堺市 | 地域包括支援センター | 独自の相談窓口あり |

| 高槻市 | 市役所福祉課 | 訪問調査の日時調整が柔軟 |

| 大阪市 | 区役所介護保険担当 | 区ごとに案内窓口が異なる場合あり |

| 豊中市 | 地域保健福祉課 | 提出書類の事前予約が推奨 |

| 枚方市 | 市役所高齢福祉課 | 家族相談サポートが充実 |

| 寝屋川市 | 市役所介護保険係 | 高齢者支援サービスが多様 |

各自治体でサポート内容や窓口の体制が異なりますので、事前にホームページや電話で最新情報をご確認のうえ手続きを進めることをおすすめします。

介護認定申請から判定までの具体的な流れと期間目安

介護認定を受けるには申請受付~結果通知までのスケジュール

介護認定を受けるためには、まず市区町村の窓口で所定の申請書を提出します。申請が受理されると、後日、認定調査員が自宅や施設、場合によっては入院先の病院を訪問して調査を行います。調査の内容や主治医の意見書をもとに、一次判定(コンピュータによる判断)と二次判定(介護認定審査会)を経て認定区分が決定されます。

下記は標準的なスケジュール例です。

| 流れ | 期間の目安 |

|---|---|

| 申請書提出 | 即日 |

| 認定調査の実施 | 申請から約2週間以内 |

| 主治医意見書の提出 | 調査と同時期 |

| 判定・審査会 | 申請から20~30日 |

| 結果通知(郵送) | 申請から約30日以内 |

進捗は自治体や申請先の状況によって異なりますが、平均では申請から1ヵ月ほどで結果が届きます。

入院中・自宅・施設での申請の違いと注意点

介護認定申請は自宅・病院・施設のいずれにいる場合も可能です。入院中の方が申請する場合は、入院先での認定調査が行われ、主治医意見書も病院から提出してもらいます。施設入居中の場合も同様で、施設担当者やケアマネジャーによる代理申請が利用できます。自宅の場合は本人か家族が窓口で手続きをするケースが主流です。

注意点は以下の通りです。

-

入院・施設ではケアマネジャーや医師の協力が不可欠

-

書類の不足や提出遅延に注意

-

申請場所による調査日の調整が必要

申請後、認定までにかかる期間と遅延原因の対策

介護認定の申請から結果通知まで通常約30日ですが、主治医意見書の提出が遅れると期間が延びる場合があります。また、繁忙期や大型連休を挟むと遅延しやすいため、スケジュール管理が重要です。

遅延防止のポイントは次の通りです。

-

主治医意見書は早期に依頼し、不備がないか確認

-

代理申請の場合は担当者と密に連携

-

申請内容・必要書類を事前に一覧でチェック

進捗の確認も市区町村の担当窓口で行えるため、不明点は遠慮なく相談しましょう。

申請時の訪問調査詳細と調査で問われる具体項目

認定調査は、受給者の自宅や入院先・施設で30~60分かけて実施されます。調査員は日常生活の自立度や心身状態、身の回り動作などについて聞き取りと観察を行います。

調査項目は次の通りです。

-

日常生活動作(食事・排せつ・入浴・移動など)

-

認知機能(記憶・判断力・意思表示)

-

行動心理症状(徘徊・興奮)

-

社会生活面(買い物・金銭管理・対人交流)

強調すべき点は、「できる/できない」「どのくらい手助けが必要か」を具体的に答えることです。

調査官の聞き取り内容と対応のコツ

調査官は客観的な基準に基づき質問しますが、以下のような質問があります。

-

食事や排せつをどの程度自力でできるか

-

訪問時に歩行や移動の安全確保にどれくらい手助けが必要か

-

認知症の有無、短期記憶の状況

-

生活リズムや困りごと

対応のコツ

-

普段の最も大変な状況を正直に伝える

-

できないことを無理に「できる」と訴えない

-

家族も同席し、不足を補足

こうした具体的な受け答えが、適正な認定につながります。

調査をスムーズに進めるための準備ポイント

事前準備が調査の円滑な進行に直結します。

-

必要書類(保険証・主治医カードなど)を準備

-

服薬状況や通院歴・病名をメモしておく

-

ケアマネジャーや施設担当者と事前に状況確認

-

当日はできれば家族や担当者が同席すること

下記のチェックリストも参考にしてください。

| 準備項目 | チェック |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | □ |

| 主治医の情報 | □ |

| 服薬・通院状況 | □ |

| 困りごとのメモ | □ |

| 同席者の確保 | □ |

余裕をもって準備すれば、ストレスなく調査を受けられます。

主治医意見書の概要とスムーズな取得方法

介護認定主治医意見書とは何か

介護認定主治医意見書は、介護認定を受ける際に必須となる書類のひとつです。これは申請者の主治医が作成し、本人の健康状態や生活で必要な介護の程度について医療的な専門視点から記載します。日常生活動作や認知症の有無、現在治療中の病気、今後の介護見通しなど多岐にわたる項目が含まれています。主治医意見書は、市区町村が行う一次判定と二次判定の両方で重要な判断材料となり、認定区分の決定にも大きく影響します。申請時には、必ず申請書と共に用意しましょう。

作成依頼の手順とかかりつけ医への伝え方

主治医意見書の作成を依頼する際は、まず市役所や地域包括支援センターで介護認定の申請をし、申請と同時に主治医の氏名・医療機関名を伝えます。申請後、役所から主治医へ正式な依頼が届くため、本人または家族は主治医に「介護認定のための主治医意見書作成をお願いします」と伝えておくとスムーズです。また、診療予約時や診察日には、介護保険証や申請控えなど必要書類もあわせて持参すると確実です。なお、医院によっては作成に数日を要することもあり、日程に余裕をもって依頼しましょう。

意見書が判定に与える影響を理解する

主治医意見書は、訪問調査による聞き取り内容と共に認定審査会で使用されます。書類には、要介護度判定に関わる病名や生活機能、精神的な状態、今後の生活見通しなどが詳細に記載され、申請者の日常自立度や認知症の有無の判断基準として活用されます。もし主治医意見書の内容に不備がある場合、認定までの期間が延びる恐れがあるため、記入漏れや過不足がないよう家族も確認しましょう。医師の記録が現実と相違ないか、日頃の状態を把握してもらうことも重要です。

入院中や病院外での意見書取得方法

入院中の方の主治医意見書の取得には、入院先病院の主治医が原則記入を担当します。ケースによっては複数の診療科医師の連携が必要となることもあるため、病棟の相談員や看護師に「介護認定用の意見書を依頼したい」旨を早めに伝えてください。また、自宅療養中で通院先が複数ある場合は、最も状態を把握しているかかりつけ医に依頼するのが適切です。市区町村によっては、申請窓口が意見書取得をサポートする場合もありますので、不安な場合は役所に事前相談しておくと安心です。

意見書がもらえない場合の対応策と代替手段

主治医が決まっていない、または作成を断られてしまった場合でも介護認定申請は可能です。主な対応策は以下の通りです。

-

市区町村や地域包括支援センターへ相談し、意見書作成協力医療機関を紹介してもらう

-

病院や診療所の事務窓口へ直接相談し、主治医変更の手続きを行う

-

過去の診療記録を基に保健医が意見書を作成するケースもあり

主治医意見書が揃わない場合は認定手続きが滞るため、早めの段階で市区町村や支援センターに相談すると解決しやすくなります。いずれの場合も、必要書類や本人確認書類は忘れずに準備しましょう。

要介護認定区分の詳細と判定基準のポイント解説

介護認定区分一覧と区分変更の申請方法

介護認定区分は、日常生活にどれだけ支援や介護が必要かによって「要支援1・2」と「要介護1~5」に分けられます。これは認知症など精神面や身体機能の低下の程度、生活での困難さなどを総合的に判定し、適切なサービスを受けられるようにするための基準です。区分が変わると利用できるサービス内容や量が大きく異なるため、必要に応じて区分変更の申請が可能です。

介護認定区分と概要

| 認定区分 | 支援・介護度 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 軽い日常生活支援が必要 | 軽度な支援や見守りが中心 |

| 要支援2 | 比較的多くの支援が必要 | 買い物や家事など一部介助 |

| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 身体介護は一部のみ必要 |

| 要介護2 | 軽度~中度の介助が必要 | 身体・生活介助が増加 |

| 要介護3 | 中度の介護が必要 | ほぼ全面的な介助 |

| 要介護4 | 重度の介護が必要 | ほとんど全介助が必要 |

| 要介護5 | 最重度の介護が必要 | 日常生活ほぼ全てで介助必須 |

要支援1~要介護5までの区分別特徴と必要サービス

要支援1・2の場合は、主に家事援助や軽度な身体介護、介護予防サービスが利用できます。要介護1以上になると、通所サービス、訪問介護、ショートステイなど、介護負担の重い家庭や施設利用を想定した幅広いサービスが受けられます。

区分別の主な必要サービス

-

要支援1:日常生活の見守り、基本的な家事援助

-

要介護1~2:部分的な身体介護(入浴・排せつなど)、通所サービス

-

要介護3~5:全面的な介護、施設入所、医療的ケア対応

認知症や身体疾患など特定の症状がある場合は、対応可能な専門サービスを利用することができます。

区分変更が必要なケースと申請手順

区分変更は症状の進行や回復によって必要となることがあります。次のようなケースで区分変更が推奨されます。

-

介護の手間が明らかに増えた

-

認知症が進行し日常生活が大きく変化した

-

医師から介助内容の変更を勧められた

申請手順

- 市区町村の窓口や地域包括支援センターで申請書を提出

- 状態変化をふまえた主治医意見書の提出

- 訪問調査を再度実施

- 判定結果が通知され、新たな区分が適用される

代理申請も可能で、家族やケアマネジャーが書類の準備や提出をサポートします。

介護度の基準をユーザー視点でわかりやすく解説

介護度の判定では、日常生活動作(ADL)や認知機能などのチェック項目が詳細に調査されます。基準は全国共通ですが、状況や症状の変化がある場合は正確に伝えることが大切です。

評価ポイントの一例

-

移動動作:自力歩行、車いす利用、寝たきりの有無

-

食事や排せつ:自力対応可能か、介助が必要か

-

入浴・更衣:どの程度サポートが必要か

-

認知機能:記憶力、判断力、徘徊・混乱の有無

このような具体的な生活シーンで困る場面を記録しておくことで、判定時に正しい区分が付与されやすくなります。

認定でチェックされる身体・精神機能の具体的内容

認定調査で重視されるのは次のような詳細ポイントです。

-

身体の状態(関節拘縮、筋力低下、歩行障害など)

-

認知症状(物忘れ、理解力・判断力の低下、危険行動の有無)

-

コミュニケーション能力や社会性

-

医療的ケアの必要性(点滴やカテーテル管理、吸引等)

認定調査時には専用のシートに基づいて各項目を評価し、それぞれの項目で点数化されます。家族や主治医と事前に情報を共有し、困りごとや体調変化を整理しておくことが正確な判定につながります。

このように、介護認定区分は日常の生活状況と医師・調査員の総合的な判断で決まります。職員と丁寧に相談しながら進めることで、本人に最も適したサービスが選択でき、安心した生活支援へとつながります。

介護認定を受けるメリット・デメリットと活用法

介護認定を受けることで、自宅や施設での生活を支えるための介護サービスを利用できるようになります。認定によって利用できるサービスの種類や支給限度額が決まるため、負担の軽減と生活の質向上が期待できます。一方で、認定基準に該当しないとサービスが制限される場合や、申請手続きや更新などの手間が生じる点は注意が必要です。家族や本人の希望に合わせ、最適なタイミングで申請を行うことが大切です。

介護認定を受けて受けられる具体的介護サービス

介護認定を受けると、日常生活で困難を感じる方が利用できるさまざまなサービスが提供されます。

-

訪問介護(ホームヘルプ)

-

通所介護(デイサービス)

-

福祉用具の貸与・購入

-

ショートステイ(短期入所生活介護)

-

施設入居支援

-

居宅療養管理指導(医療職による支援)

地域や介護度によって利用できるサービス内容が異なります。たとえば、要支援認定を受けると運動機能向上や生活援助が中心となり、要介護認定なら入浴や排せつなどの身体介護も可能です。

支給限度額やサービス内容の比較

| 認定区分 | 支給限度額(月額) | 主なサービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 約5万円 | 買い物支援、デイサービス、福祉用具利用 |

| 要支援2 | 約10万円 | 生活援助、予防訪問介護、相談支援など |

| 要介護1 | 約17万円 | 身体介護、訪問看護、ショートステイ |

| 要介護2 | 約20万円 | 排せつ介助、家事援助、福祉用具 |

| 要介護3 | 約27万円 | 認知症対応型サービス、入浴介助 |

| 要介護4 | 約30万円 | 高度介護サービス、施設入居支援 |

| 要介護5 | 約36万円 | 24時間対応のサービス、医療的ケア |

介護保険サービスの利用限度額を超えると自己負担が増えるため、担当ケアマネジャーと相談しながらサービス計画を立てることが大切です。

認定を受けない・申請しない場合のリスク

介護認定を申請しない場合、下記のリスクが考えられます。

-

公的な介護サービスを利用できないため、介護負担が家族だけにかかる

-

介護保険の自己負担割合が適用されないので経済的負担が増加する

-

急な入院や介護状態の悪化時にサポート体制が整わず緊急時の対応が遅れる

-

おむつ代や福祉用具などの助成が受けられない場合がある

安心して在宅生活を続けるためにも、早めの申請・認定取得が推奨されます。

申請後の更新手続きや認定期間の仕組み

介護認定は一度取得すれば終わりではなく、継続してサービスを利用するためには定期的な更新手続きが必要です。認定期間が終了する前に、市区町村から送られてくる案内に従い更新申請を行います。

制度変更や要介護状態の変化に合わせて、サービス内容や支給限度額も見直されるため、常に最新の情報を把握することが重要です。

認定有効期間と更新申請のタイミング

| 初回認定 | 6か月(原則) |

|---|---|

| 通常更新 | 12か月 |

| 状態変化・要件により短縮・延長の場合もあり |

-

通常は認定満了日の60日前から更新手続きが可能

-

介護の状態が変わった場合は期間途中でも区分変更申請ができる

-

必要書類や主治医意見書の再提出が求められることもある

このように、定期的な見直しと更新を通じて、その時々の状態やニーズに合わせた最適な介護サービスが利用できます。

地域別介護認定申請の窓口と相談先まとめ

介護認定を受けるには大阪市・堺市・高槻市・豊中市・枚方市・寝屋川市の申請手順

介護認定を受けるには、居住自治体の窓口で手続きを行います。申請に必要なものとして、介護保険被保険者証、本人確認書類、印鑑、市区町村指定の申請書類が挙げられます。入院中や代理申請も可能で、その場合も必要書類や手続きは基本的に同じです。申請後は、市区町村より調査員が訪問し、日常生活の状況や心身の状態を確認します。その後、主治医意見書と調査結果をもとに審査が行われ、認定結果が郵送されます。

認定区分は要支援1・2から要介護1〜5まで分かれており、区分に応じて利用できるサービスの内容や範囲が異なります。認定後は、ケアマネジャーと相談し、適切なケアプランの作成が可能です。

申請できる人は、65歳以上の方や40歳以上64歳以下で特定疾病により介護が必要とされた方です。家族や施設職員による代理申請も認められています。申請から認定までの期間はおおむね1カ月程度を目安にしてください。

各自治体の申請窓口住所・電話番号一覧

以下の表で主要自治体の窓口情報をまとめています。申請前に該当する窓口へ電話相談しておくと手続きがスムーズです。

| 自治体 | 申請窓口 | 住所 | 電話番号 |

|---|---|---|---|

| 大阪市 | 各区役所 保健福祉課 | 各区役所所在地 | 各区役所共通番号 |

| 堺市 | 各区役所 福祉推進課 | 各区役所所在地 | 各区役所共通番号 |

| 高槻市 | 高齢介護課 | 高槻市桃園町2-1 | 072-674-7390 |

| 豊中市 | 介護保険課 | 豊中市中桜塚3-1-1 | 06-6858-2869 |

| 枚方市 | 介護保険課 | 枚方市大垣内町2-1-20 | 072-841-1221 |

| 寝屋川市 | 介護保険課 | 寝屋川市本町1-1 | 072-824-1181 |

申請先の担当課や電話番号は変更される場合もあるため、事前に公式サイトや窓口に確認してください。

オンライン申請や郵送申請の利用条件

一部自治体では、来庁が難しい場合にオンライン申請や郵送による申請が認められています。オンライン申請は自治体公式サイトの専用フォームから行い、必要書類は後日郵送やアップロードが必要です。郵送申請の場合は、申請書と必要書類を自治体窓口宛に送付してください。以下の条件で利用できます。

-

オンライン申請が利用できる自治体のみ

-

本人または家族がパソコンやスマートフォンで操作できる場合

-

必要書類の原本またはコピーが提出できること

-

市役所での対面提出が難しい場合や入院中の場合

オンライン・郵送申請の可否や必要書類、提出先は各自治体公式サイトを事前に確認しましょう。

地域包括支援センターや相談窓口の活用法

介護認定の申請や介護サービス利用に悩みがある場合は、地域包括支援センターの活用が効果的です。ここでは、専門スタッフが介護認定の流れや必要書類の準備方法、申請書の記入、申請後のフォローまで丁寧にサポートしてくれます。

市区町村ごとにセンターが設置されており、申請前の相談だけでなく、ケアプラン欲しい方や介護保険制度自体が初めての方にもおすすめです。相談は無料で、悩みや疑問点を気軽に話せる環境が整っています。

地域包括支援センターを利用することで、手続きを円滑に進められるだけでなく、介護に関する他の制度やサービスについての情報収集も可能です。

専門スタッフによる相談サービスの案内

相談窓口では、介護福祉士や社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの有資格者が常駐しています。主なサポート内容には以下のようなものがあります。

-

介護認定申請の方法や必要書類の説明

-

ケアプラン作成までの流れと各サービスの紹介

-

入院や在宅療養中の申請サポート

-

家族へのアドバイスや権利擁護についての相談

-

市区町村や関係機関への連絡・取り次ぎの代行

専門スタッフによる質の高いサポートを受けることで、不安や疑問点を解消し、自分に合った介護サービスの選択や申請を安心して進めることができます。利用を希望する場合は、最寄りの地域包括支援センターや市区町村に問い合わせるとスムーズです。

介護認定申請のよくある失敗例と回避策

申請が却下される主な理由

介護認定申請が却下されるケースにはいくつかの共通した原因があります。過去の事例から、特に多い理由は次の通りです。

| 主な却下理由 | 詳細説明 |

|---|---|

| 書類不備 | 提出書類の記載漏れ、必要な添付書類が不足している |

| 状態変化が申請時と異なる | 入院や一時的な回復で日常生活に支障がないと判断された場合 |

| 調査時の誤った受け答え | 本来の介護度より軽い印象を与えてしまう発言や行動 |

| 申請タイミングのミス | 日常生活で支援が必要な状態になる前に申請してしまった |

特によくある失敗を防ぐポイント

-

申請内容や書類は細部まで再確認

-

普段の生活状況を具体的かつ正直に伝える

-

入院やリハビリ期間中は、状態が安定した後に申請を検討する

地域によって手続きの案内や書類様式に若干違いがあるため、市区町村の公式ウェブサイトや窓口の最新情報を必ず確認しましょう。

書類不備や申請時期のミスを防ぐ具体例

失敗例の多くは、申請書や医師意見書など必要書類の未提出や記入漏れです。さらに、状態が比較的良いタイミングで調査日が設定されてしまうことも原因になります。

申請時の注意点:

- 必要書類一覧を確認し、不足がないかチェックリストを使う

- 状況が変動する場合は、担当のケアマネジャーや主治医に相談して最適なタイミングで申請

- 調査日は、普段どおりの生活ができる日程を選ぶ

- 書類には具体的な生活の困難さや介護の必要性を明確に記載

- 入院中の申請は「入院前後の状態」を正確に伝えることが重要

次の表で、主な必要書類とチェックポイントを整理します。

| 書類名 | チェックポイント |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 有効期限内か、番号に相違がないか |

| 申請書 | 記載事項に漏れや誤りがないか |

| 主治医意見書 | 担当医が提出済みか、記載内容に誤記がないか |

| 本人確認書類 | 名前や生年月日などに誤記がないか |

申請結果に納得できない場合の対応方法

介護認定の結果に納得できない場合は、正しい手順で再審査や異議申し立てが行えます。利用者本人や家族が疑問を感じた場合、速やかに次の流れを確認し行動しましょう。

| 対応方法 | ポイント |

|---|---|

| 1. 市町村窓口で相談 | 結果の詳細内容や審査理由を聞き、疑問点を把握する |

| 2. 異議申し立て | 結果通知の到着から60日以内に、書面で審査請求を出す |

| 3. 必要に応じて再申請 | 体調や生活状況が明らかに変化した時は、もう一度申請が可能 |

相談前に整理するべきポイント

-

医師意見書や訪問調査記録など関連資料を確認

-

普段の生活でできないこと・支援が必要な点を箇条書きでまとめる

再申請や異議申し立ての正しい手順

異議申し立てや再申請は期限や手順を守ることが大切です。主な流れは以下の通りです。

異議申し立ての流れ:

- 認定結果到着後、60日以内に市区町村へ審査請求書を提出

- 必要に応じて主治医・ケアマネジャーの意見や新たな証拠書類を添付

- 再審査は介護認定審査会で行われ、結果が郵送で通知される

再申請の流れ:

-

介護認定に不服がある・現状と判定が合わないと感じたら、本人または家族・代理申請者が市区町村窓口で再申請

-

状態が変化した場合は、主治医やケアマネジャーに事前に相談し、必要書類を再度用意

再申請・異議申し立ての際は、専門職(地域包括支援センターやケアマネジャー)に事前相談すると手続きが円滑です。情報を整理して、適切な対応をすることが認定の見直しにつながります。

介護認定申請で知っておくべき最新情報と制度動向

介護休業制度の要介護状態判断基準の改定概要

介護認定を受けるには、要介護度認定の審査基準が大切です。近年、判断基準が見直され、介護保険サービスの利用可否がより明確になりました。身体機能だけでなく、認知症や精神状態、生活の自立度まで多角的に評価されることで、より一人ひとりの状態に合った支援や制度利用が可能になっています。

以下は、従来基準と新基準の主な比較ポイントです。

| 評価項目 | 従来基準 | 新基準 |

|---|---|---|

| 身体能力の評価 | 基本動作中心 | 日常生活動作・精神状態も重視 |

| 認知症関連の尺度 | 簡易な判定 | 認知症症状、行動障害等も詳細に把握 |

| 主治医意見書の活用 | 基本事項のみ参考 | 入院・通院状況も反映 |

| 家庭・社会環境 | 一部考慮 | 家族状況や地域資源との連携を強化 |

このような基準の見直しは、実際の生活上の困難さや支援の必要性をより正確に反映させ、使いやすい介護認定を目指したものです。

新基準による申請への影響

新しく導入された基準によって、介護認定申請時の注意点も増えています。まず、日常生活でできない動作や支援が必要な場面を明確にまとめておくことが重要です。調査員による訪問調査では、食事・排せつ・入浴・移動・認知機能など多面的な視点で質問が行われます。

主な流れとポイントは下記の通りです:

- 市区町村の介護保険窓口で申請書の提出

- 本人、家族、ケアマネジャー等による代理申請も可

- 主治医意見書の記載内容が、認定判定に大きく影響

- 訪問調査時には家族立会いも推奨される

- 必要に応じて医療・福祉関係者からの追加資料提出

各自治体(大阪市、堺市、高槻市、枚方市、寝屋川市、豊中市など)でも同様の流れですが、細かい必要書類や具体的な手続き方法には違いがあります。申請と同時に、次の更新時期や異議申立て手続きについても把握しておくと、後々も安心です。

今後の介護認定制度の見通しと改善内容

国と地方自治体は、人口高齢化が進む中、介護認定の公平性と迅速化に取り組んでいます。調査のデジタル化やAI活用、主治医意見書の電子提出、オンライン申請推進などが本格化しています。今後、認定区分ごとにサービス内容が明示されることで、受けられる介護サービスのミスマッチや不安が軽減される方向性が示されています。

今後改善が期待される主な内容は以下の通りです。

| 改善内容 | 利用者への影響・メリット |

|---|---|

| 申請プロセスの簡素化 | 手続きの時間・負担が軽減 |

| 電子申請・通知 | スマホ・PCから迅速に手続き・経過確認が可能 |

| 要介護度の柔軟判定 | 状態変化に合わせたサービス利用がしやすくなる |

| サービス情報の標準化 | 地域差の縮小と最適な支援選択の促進 |

政府・自治体の最新施策と利用者へのメリット

政府の介護保険制度改革では、要介護認定の透明性と納得感向上が重視されています。各自治体も専門相談窓口の設置や、ケアマネジャーとの連携サポート、地域包括支援センターとの情報共有を拡充。加えて、申請から認定までを迅速化し、必要なサービスが速やかに開始できるような仕組みが進んでいます。

利用者から見た主なメリットは以下のとおりです。

-

スムーズな申請と結果通知で介護サービス開始までの待機期間短縮

-

サービス内容と利用可能な支援のこれまで以上の明確化

-

専門家や家族と協力した「自分に合った支援」の実現

-

地域格差を減らし、高齢者と家族が安心して暮らせる環境整備

こうした最新動向を押さえることで、介護認定に関するさまざまな疑問や不安を解消し、タイミングを逃さず必要なサポートを受けられるようになります。今後も各自治体の最新制度やサポート体制に注目しておくことが大切です。

介護認定を受けるにはよくある疑問に専門家が答えるQ&A集

介護認定を受けるには病院で申請可能か

介護認定の申請は基本的に市区町村の役所や福祉事務所などの行政窓口で行いますが、病院に入院中の場合でも申請は可能です。病院では申請書類の作成や主治医の意見書作成をサポートしてもらえることがあります。ただし、手続き自体は行政窓口での受付が原則であり、医療機関が代行して申請するケースは限定的です。入院中の場合は、ご家族が窓口で代理申請する方法も一般的です。

| 申請先 | 方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 市区町村の窓口 | 直接または郵送 | 書類の確認が必要 |

| 病院 | 書類作成のみ支援される場合 | 申請代行はまれ |

| 家族の代理 | 家族が役所に行く | 委任状が求められる場合も |

介護認定はどこに申請すれば良いのか

介護認定の申請先は、住所地を管轄する市区町村の介護保険担当窓口になります。役所や区役所、出張所、または一部地域包括支援センターでも受付を行っています。申請者本人や家族、代理人(ケアマネージャーや施設職員など)が申請可能です。申請時には印鑑や健康保険証、介護保険証などが必要になります。主要都市(大阪市、堺市、高槻市、豊中市、寝屋川市、枚方市)も同様の仕組みで申請できます。

主な必要情報

-

本人確認書類

-

保険証類

-

申請書

-

代理申請時の委任状(必要な場合)

介護認定の申請は入院中でもできるのか

入院中でも介護認定の申請は可能です。実際の申請はご家族や担当者が市区町村の窓口に行って進めることが多く、主治医意見書の作成や診断内容の確認は病院が協力します。入院中であっても、申請と同様に認定調査(訪問調査)も実施されますが、調査場所は病院内となることが一般的です。なお、調査時には家族の立ち会いが求められるケースもあります。

| 状況 | 申請対応 | ポイント |

|---|---|---|

| 入院中本人 | 家族・代理申請 | 認定調査は病院で行われる |

| 家族や代理人 | 必要書類持参 | 事前に役所へ相談も有効 |

申請後の認定調査はどのように進むのか

申請後、調査員(市区町村の職員や委託事業者)が指定日に対象者のいる場所(自宅や施設、入院中であれば病院)を訪問します。調査は標準調査票を使って行われ、日常生活動作や身体状況、認知機能、医療ニーズなど約74項目について丁寧に確認されます。加えて主治医意見書も基準となり、調査結果をもとに一次判定(コンピュータ判定)と二次判定(専門家会議)で要介護度が決まります。通知は約30日程度で届きます。

調査のポイント

-

訪問調査の時間:30~60分前後

-

検査項目例:歩行・食事・排せつ・認知症など生活全般

-

家族の立ち会い:可能な限り同席が推奨される

介護認定を受けることで具体的に変わることは何か

介護認定が下りると要介護(要支援)度に応じて介護サービスの利用が可能になります。自宅でのホームヘルプ、デイサービス、福祉用具レンタルや施設入所まで幅広い支援が対象となり、自己負担割合も保険制度により軽減されます。サービス利用にはケアマネージャーによるケアプラン作成が必須であり、生活の質が向上し家族の介護負担が軽減されます。認定の有効期間終了後は更新申請が必要なため、早めの準備がおすすめです。

利用できる主なサービス

-

訪問介護・看護

-

通所介護(デイサービス)

-

短期入所(ショートステイ)

-

福祉用具貸与・住宅改修

-

施設入居支援

この仕組みを活用することで、介護にまつわる経済的・心理的な負担を大きく減らすことができます。