「介護保険の特定疾病」は、40歳~64歳のうち要介護状態になった方の約7割が該当する重要な制度です。にもかかわらず、「特定疾病ってなに?」「認定されると何が変わるの?」と戸惑う声が多いのが実情です。実際に、厚生労働省が指定する16の疾病(がん末期や脳血管疾患、関節リウマチ、パーキンソン病など)は、毎年【約3万人以上】の新規認定者を生み、生活や制度利用に大きな影響を与えています。

想定外の費用負担や、適切な支援を受けられない不安も、知識を得れば解消可能です。制度を見落としたことで、年間数十万円単位で損するケースも現場で多数報告されています。

「いざというとき、正しい知識で本当に必要なサポートを受けられるかどうか」が、これからますます重要になります。

全体像や16疾病の詳細、最新の申請手順まで、初めての方にも理解できるよう徹底解説します。今抱える不安や疑問をスッキリ解決し、必要な情報と支援を確実に得たい方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護保険における特定疾病とは?制度の基礎と最新定義の徹底解説

介護保険制度の目的と第2号被保険者の役割・対象

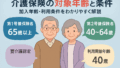

日本の介護保険制度は、介護が必要になった時に安心してサービスを受けられることを目的に設計されています。被保険者は40歳以上で区分され、65歳以上は誰でも介護保険を利用できますが、40歳から64歳までの「第2号被保険者」は特定の16疾病に限り、要介護・要支援認定を受けられます。これにより、加齢によらない若年性の重い疾患・障害にも早期から公的介護サービスが適用される仕組みとなっています。

特定疾病の法的定義と厚生労働省の正式解説を交えながら説明

特定疾病は厚生労働省により明確に定義されており、加齢に伴いやすい疾患でありながら、40歳以上であれば進行性などの理由で65歳未満でも介護状態になる可能性のある疾患が認定対象です。認定には主治医意見書や所定の診断基準が用いられ、自治体の介護認定審査会によって最終的な判断が下されます。公的な基準が定められていることで、全国どこでも公平なサービス利用を実現しています。

特定疾病に含まれる16の疾病と選定背景

特定疾病16種は、進行や障害が重大で、日常生活や移動、生活動作に介護が欠かせなくなることが多い疾患です。代表的なものを含む全リストは下記です。

| 疾病名 | 特徴や説明 |

|---|---|

| がん(末期) | 回復困難な末期がんのみ対象 |

| 関節リウマチ | 慢性的な関節炎で進行性 |

| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 筋力低下・神経の進行性障害 |

| 後縦靭帯骨化症 | 脊髄圧迫による障害 |

| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 骨密度低下から骨折を起こしやすい |

| 初老期認知症 | 65歳未満の認知症 |

| パーキンソン病関連疾患 | パーキンソン・進行性核上性麻痺など |

| 脊髄小脳変性症 | 運動障害等を引き起こす進行性疾患 |

| 脊柱管狭窄症 | 脊柱管が狭くなり神経障害を伴う |

| 早老症 | 異常な老化進行 |

| 多系統萎縮症 | 複数の神経系障害が進行 |

| 糖尿病性神経障害等 | 糖尿病による神経・網膜・腎障害 |

| 脳血管疾患 | 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など |

| 閉塞性動脈硬化症 | 血管の慢性閉塞 |

| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 呼吸困難等を伴う慢性肺疾患 |

| 著しい関節変形を伴う変形性関節症 | 破壊的な関節変形で日常動作に支障 |

この16疾病は要介護・要支援の状態になりやすいだけでなく、症状や進行による生活障害や介護負担が大きい点が医学的背景となっています。選定は加齢関連疾患かつ診断基準が明確な点が重視されています。

介護保険特定疾病の意義と社会的影響

介護保険特定疾病の制度は、高齢化が進む現代社会で不可欠な仕組みとなっています。指定16疾患により、早期から介護や福祉サービスへアクセスできることで、患者本人とその家族の負担軽減、生活の質向上に直結します。

また、医療・福祉・保険の連携が強化され、重症化予防としても大きな役割を果たしています。特定疾病に該当する場合は自己負担の軽減が可能になり、多様な生活支援・福祉サービスへのスムーズな移行が実現されています。この制度は、今後さらに加速する超高齢社会において、持続可能な福祉モデルを支える大きな柱です。

16種類の特定疾病の詳細と診断基準別解説

がん末期から認知症まで各疾患の特徴と介護保険適用条件

介護保険において、65歳未満の方が要介護認定を受けるためには、下表の特定疾病16種類のいずれかに該当し、かつ要介護状態(3か月~6か月以上継続)であることが必要です。

| 疾病名 | 主な特徴・ポイント |

|---|---|

| がん(末期) | 回復の見込みがない進行性がん。余命6か月程度が目安。 |

| 関節リウマチ | 関節の腫れ、痛み、進行性の変形がみられる |

| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 急速に進行する筋力低下と麻痺 |

| 後縦靭帯骨化症 | 脊髄圧迫による運動障害やしびれ |

| 骨折を伴う骨粗鬆症 | 軽微な外力で骨折しやすい状態 |

| 初老期認知症 | 65歳未満で発症する認知症。アルツハイマー型・レビー小体型等 |

| パーキンソン病関連疾患 | 手足のふるえや筋固縮、動作緩慢など進行性の症状 |

| 脊髄小脳変性症 | 歩行障害や言語障害が進行する |

| 脊柱管狭窄症 | 歩行時のしびれや痛み、歩行障害 |

| 早老症 | 皮膚や血管など全身的な加齢症状が若年で発現 |

| 多系統萎縮症 | 小脳症状・自律神経症状が複合的に進行する |

| 糖尿病性神経障害・腎症・網膜症 | 糖尿による重度の合併症で日常生活に制限 |

| 脳血管疾患 | 脳梗塞・脳出血などで残る後遺症(麻痺・失語等) |

| 閉塞性動脈硬化症 | 下肢の血流障害から壊死が進行することも |

| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 呼吸困難が進行し日常生活が著しく制限 |

| 著しい関節変形を伴う変形性関節症 | 多発性で進行する関節障害 |

糖尿病性合併症、脳血管疾患、リウマチ、ALSなどの診断ポイント

-

糖尿病性神経障害・腎症・網膜症: 目立った日常生活の活動制限がある場合、認定対象です。重度な合併症により歩行や身の回りの動作が困難となったケースが該当します。

-

脳血管疾患: 脳梗塞や脳出血の後遺症で運動障害や言語障害が残り、3ヶ月以上にわたって要介護状態が続く場合、認定基準となります。

-

関節リウマチ: 症状が進行し、移動や日常動作が大きく制限されている場合が対象です。

-

ALS: 進行が早く日常生活への影響が強いため、診断後すぐに認定に至るケースもあります。

医学的観点から見る特定疾病認定の要件

認定には、主治医意見書や検査結果が求められます。介護保険での要介護状態とは、「基準日から3~6ヶ月以上、入浴・食事・排泄・移動などの日常生活が自力で困難」な状況です。患者本人や家族の主観だけでなく、医学的客観性(診断基準や進行度合いの評価)が重視されます。がん末期など早期発見が困難な疾患は、医療現場・介護現場双方の協力が必要です。

3~6ヶ月以上の要介護状態の基準と判断の実務的注意点

-

3ヶ月以上継続した場合のみ要介護・要支援認定の申請が有効

-

主治医意見書に日常生活動作(ADL)の詳細な記載が必要

-

一時的な改善が見込まれる場合は認定が難しい

-

加齢に伴う障害と明確に分けて判断することが重要

類似疾患との違いを正確に理解するためのポイント

同じような症状を持つ他の疾患や、医療保険との違いを正しく理解することが大切です。特定疾病は、その進行や特徴が「加齢に伴い発症・進行しやすく」「継続的な介護サービスが必要」と判断されることが特徴です。

特定疾病と医療保険の特定疾患との違いを対比して解説

| 比較項目 | 介護保険の特定疾病 | 医療保険の特定疾患 |

|---|---|---|

| 対象年齢 | 40歳~64歳(第2号被保険者) | 制限なし |

| 保険サービス | 介護サービス全般 | 医療費助成が中心 |

| 診断基準 | 厚生労働省が指定 | 各制度・制度ごとに異なる |

| 目的 | 生活支援・介護 | 治療費負担軽減 |

介護保険の特定疾病は、要介護状態と診断された際に介護サービスが適用となります。一方、医療保険の特定疾患は主に治療費軽減や公費負担が目的です。両制度の違いを把握し、自分に合った支援を選択することが重要です。

年齢別の被保険者区分と特定疾病認定条件の違いを徹底比較

介護保険には被保険者の年齢区分によって、利用できるサービスや特定疾病の認定条件に明確な違いがあります。被保険者は「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40歳以上65歳未満)」に分類され、それぞれの立場で申請できる疾病や認定条件が異なります。以下の表で、年齢区分ごとの主な違いを比較します。

| 区分 | 対象年齢 | 介護保険サービス利用要件 | 特定疾病の認定 |

|---|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 病名を問わず要介護・要支援状態 | すべての要介護・要支援状態が対象 |

| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 厚生労働大臣が定める16特定疾病のみ | 16種類の特定疾病に起因し、日常生活が困難な場合のみ |

65歳未満の場合は、病気や障害があっても介護保険を申請できるのは限られた16特定疾病が原因の場合に限られます。この仕組みによって、公平かつ計画的な保険運用が図られています。

第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~65歳未満)の違い

第1号被保険者は65歳以上すべての方が対象で、原因となる疾患や障害にかかわらず、「要介護」「要支援」と認定されれば介護保険サービスを利用できます。認知症や骨折、日常的な筋力低下、あらゆる老化現象も対象です。

一方、第2号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者を対象とし、利用できるのは16特定疾病(がん末期・関節リウマチ・糖尿病性障害・脳血管疾患・筋ジストロフィー等)など、厚生労働省が指定した特定疾病による場合のみです。

利用できる16特定疾病の一部例:

-

がん(末期)

-

脳血管疾患

-

糖尿病性神経障害・腎症・網膜症

-

脊柱管狭窄症

-

リウマチ等

このため、第2号被保険者は条件に合致する必要があり、申請前に専門医の診断や主治医意見書が重要な役割を果たします。

法令ベースの対象範囲と申請可能な疾患区分の違いを詳細に紹介

第1号被保険者は加齢による心身の変化や全ての疾患が申請対象となりますが、第2号被保険者は、制度により明確に指定された16特定疾病のみが申請対象です。下記のポイントが法的基準上の大きな違いです。

-

第1号:要介護状態なら疾病を問わない

-

第2号:16特定疾病の診断かつ、それによる要介護状態に限る

-

厚生労働省告示で特定された疾病のみが認定対象

-

主治医意見書に基づく厳正な審査が必要

40歳以上65歳未満にフォーカスしたサービス利用の特性

40歳以上65歳未満の第2号被保険者が介護保険を利用できるのは、特定疾病による著しい心身の障害が発生した場合のみです。特定疾病は若年層でも老化に近い重度の障害をもたらすことが特徴であり、加齢に伴う障害を想定して設計された介護保険の公平性を担保しています。

この層は、退職前後や現役世代が多いため、リハビリ重視型のサービスや在宅介護支援など、柔軟なサービス設計が求められます。特定疾病に該当する場合、訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与など多様なサービス利用が可能ですが、自己負担割合や利用上限などは一般の高齢者と変わりません。

第2号被保険者の介護保険利用限定条件の解説

第2号被保険者が介護サービスを利用するには次の3つの条件が必要です。

- 40~64歳で公的医療保険に加入していること

- 厚生労働省指定の16特定疾病に該当すること

- 特定疾病によって日常生活の支援が必要と認定されること

主治医の記載した意見書や医療機関での受診歴、症状の進行状況などが厳格に審査されるため、専門的知識が必要です。対象となる16特定疾病は、がん(末期)や脳血管障害、パーキンソン病など進行性・重度の疾病が中心になっています。

介護保険と医療保険の併用可否と費用負担の違い

介護保険と医療保険は、利用できるサービスや費用負担において明確な違いがあります。両者の主な違いを下記表で整理します。

| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |

|---|---|---|

| 主な対象 | 要介護・要支援状態 | 医療行為・治療 |

| 利用目的 | 生活支援、福祉用具、介護サービスなど | 病気治療、手術、薬剤の処方 |

| 費用負担 | 原則1~3割(所得による) | 原則3割(現役世代)、高齢者は軽減 |

| 併用 | 一部併用可能 | 状態によっては介護保険優先 |

介護保険サービスは生活支援を中心とし、同時に医療行為が必要な場合は「医療保険」が併用されることもあります。ただし明確な区分があるため、サービス利用前にはケアマネジャー等に相談し、個々の状況に合わせて最適な制度活用を目指すことが大切です。

医療保険との関連性を精緻に語り分け

介護保険と医療保険は、その目的とカバー範囲が異なります。慢性的な疾患管理や生活援助は介護保険、手術や急性期医療は医療保険が担います。複数の疾病や障害がある場合、状態や医師の判断により、制度の使い分けや併用が求められます。

また、65歳未満で特定疾病が重複する場合、どちらの制度からどんなサービスをどの程度受けられるかは個別判断が基本となります。利用前には各保険窓口やケアマネジャー等への相談が有効です。

介護保険特定疾病の申請手続きと利用までの具体的フロー

介護保険の特定疾病で要介護認定を受けるには、的確な手続きと情報収集が重要です。特定疾病には、がんや脳血管疾患、糖尿病関連疾患、関節リウマチ、パーキンソン病など16種類が含まれています。40歳以上65歳未満の方も、これらの特定疾病が原因で介護や支援が必要な場合、認定申請が可能です。市区町村ごとの申請窓口が対応しており、各疾病の診断基準や必要書類の確認が最初のステップとなります。

申請に必要な書類と主治医意見書の作成ポイント

申請時に必要な書類は、本人確認書類、保険証、要介護認定申請書、主治医意見書のほか、特定疾病名の記載が求められます。主治医意見書は認定の大きな判断材料となるため、疾病の進行状況や生活障害度、症状が詳細に記載されていることが重要です。

以下のような主なポイントを押さえておくと、申請後のトラブルを避けやすくなります。

-

疾病名は正式名称で記載(例:脳血管疾患、がん末期 など)

-

症状や進行度を具体的に記述

-

日常生活でどの程度支援が必要か明記

テーブルで主な書類と注意点を整理します。

| 書類名 | 必須チェックポイント |

|---|---|

| 要介護認定申請書 | 保険証番号・住所・疾病名を正確に記入 |

| 主治医意見書 | 病状、機能障害、特定疾病と診断された証明 |

| 保険証 | 申請者本人のもの、最新のものを提出 |

認定審査の流れ、申請時の注意点やトラブル回避策を網羅

申請が完了すると、市区町村が認定調査を実施します。調査員の訪問による聞き取り結果や、主治医意見書をもとに認定審査会で判定されます。この過程でトラブルを防ぐには、主治医から診断根拠をしっかり聞き取ると安心です。また、認定結果に不備が出る主な要因は、書類の記載漏れや誤字脱字です。必ず一度コピーを取って確認してから提出しましょう。

介護サービス利用開始までの期間と実務的な支援情報

認定申請から結果通知までおよそ30日程度かかります。認定結果によって「要支援」「要介護」と区分され、介護サービス計画(ケアプラン)の立案が始まります。認定を受けた後は、すみやかにケアマネジャーに相談し、最適な介護サービスを選びましょう。

介護サービス利用までの流れは下記の通りです。

- 認定結果の通知

- ケアマネジャーとの面談・ケアプラン作成

- 介護サービス事業者選定

- 利用開始

テーブルで支援情報の窓口をまとめます。

| 支援内容 | 窓口・連絡先例 |

|---|---|

| 要介護認定の申請 | 市区町村介護保険課 |

| 利用相談 | 地域包括支援センター |

| サービス事業所選定 | ケアマネジャー |

市区町村窓口対応例や申請後の相談窓口の案内

申請に関わる不明点や申請後の相談は、まずお住まいの市区町村窓口または地域包括支援センターに連絡を。わからないときは遠慮せず専門職に助けを求めることが、手続き上のミスや見落とし防止につながります。

申請が否認された場合の再申請プロセスと注意点

申請が否認された場合も、不服申し立てや再申請が可能です。判定内容に納得できない場合は、通知書到着後60日以内に不服審査請求を行います。主治医に症状の追加説明や最新の資料提出を依頼することで認定見直しの可能性も高まります。

-

申請内容や診断書を再点検

-

主治医やケアマネジャーに再相談

-

必要に応じて医療機関の意見も加える

事例解説を交えたトラブルシューティング

実際には、特定疾病を正確に診断されたにもかかわらず、症状の記載不足で否認となるケースもあります。各書類の内容は客観的かつ明確にし、疑問があれば事前に窓口へ相談することがトラブル防止のカギです。書類記載の簡潔さと正確な情報共有を徹底しましょう。

16特定疾病の識別と誤解回避のための詳解

「特定疾病」と「特定疾患」の混同を防ぐための用語整理

介護保険制度で用いられる「特定疾病」と、医療分野で使われる「特定疾患」は混同しやすいため、それぞれの意味を整理して理解しましょう。「特定疾病」とは、介護保険の第二号被保険者(40歳以上65歳未満)が要介護認定を受ける際の対象疾患です。具体的には16種類に限定されており、加齢と関連が深く、進行性で日常生活に大きな支障をきたすものが該当します。一方、「特定疾患」は難病対策や医療費助成の文脈で使用される用語であり、対象となる病気や制度の目的が異なります。

下記の表に、主な違いを整理します。

| 用語 | 主な対象 | 制度の目的 | 代表的な症状・内容 |

|---|---|---|---|

| 特定疾病 | 介護保険(40~64歳)対象の16疾病 | 介護サービス利用権利 | 末期がん、糖尿病合併症、脊柱管狭窄症など |

| 特定疾患 | 難病指定・医療費助成対象疾患 | 医療費助成 | パーキンソン病、筋ジストロフィーなど |

この違いを正しく理解することで、申請や利用時の誤解や手続きミスを防ぐことができます。

16特定疾病を覚えるための覚え方・語呂合わせ紹介

介護保険で定められた16特定疾病は覚えにくく、申請する際などで戸惑う方も多い傾向があります。効果的な覚え方として語呂合わせやグループ分けが活用されています。例えば、「末期がん」「認知症」「脳血管疾患」など主要な疾患群を大分類し、共通点でまとめて覚える方法もおすすめです。

覚えやすい語呂合わせ例として、「がん関筋リ骨認パー脊早多糖脳閉慢変」(がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、骨粗鬆症、認知症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症)の頭文字でリズミカルに覚える方法があります。

また、家族が一緒に確認できるリストやメモ、チェックシートも役立ちます。

-

テーブルやリストを活用し、16種類を整理して確認しましょう。

-

専用の学習アプリや厚生労働省が提供する資料も効果的に使用できます。

このような工夫で、利用者や家族が必要なときに正確に特定疾病を把握することができ、介護サービス申請時にも落ち着いて対応できるようになります。

介護保険適用となる主な疾患別ケーススタディと実践的知識

末期がん患者の介護保険利用事例

末期がんは介護保険の特定疾病16種に該当し、65歳未満でも認定申請が可能です。末期がん患者は、進行による体力・生活能力の急激な低下や、日常生活での移動・食事・排泄など多数の支援が必要となります。介護保険を利用することで、訪問介護や福祉用具貸与を含めた多様なサービスを受けやすくなります。

特に在宅療養を希望される場合は、看護師やケアマネジャーと連携しながら、医療的ケアと介護ケアを組み合わせることで、安定した生活を維持しやすくなります。迅速な支援を受けるためにも主治医の診断書やがんの進行度証明が重要な役割を果たします。

医師判断と認定プロセスの具体的な流れ

介護保険の特定疾病認定には、医師の詳細な診断書作成が不可欠です。認定手続きは、以下の順で進みます。

- 主治医が末期がんであると診断し、所定の診断書・主治医意見書を作成

- 市町村役場に申請書・必要書類一式を提出

- 介護認定審査会が「身体状況」や「日常生活動作」の調査結果と意見書をもとに審議

- 要介護認定が下りれば、ケアマネジャーを通じて介護サービス計画を立てる

この流れにより、短期間で必要なサービスを受けられます。主な必要書類やポイントをまとめました。

| 必要書類 | ポイント |

|---|---|

| 主治医意見書 | 正確な病名・進行度記載 |

| 介護保険認定申請書 | 市町村の窓口または郵送対応が可能 |

| 本人確認書類 | 保険証・身分証など |

| 診断基準証明と補足書類 | がんの進行ステージや治療歴など |

脳血管疾患・ALS・糖尿病合併症における利用例

脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、糖尿病性合併症(神経障害・腎症・網膜症)は、いずれも日常生活動作に障害をもたらすため、特定疾病として介護保険が適用されます。

例えば、脳梗塞後に麻痺が現れた場合や、ALSで筋力が急速に低下したケースでは、移動・着替え・食事などが自立困難になります。糖尿病による視覚障害や下肢切断なども含め、生活の質を守るために多角的なサービス導入が求められます。

要介護認定と疾患進行に合わせたサービス利用のケース

これらの疾病の患者では、発症や進行速度、症状の重さに応じて柔軟にサービスを組み合わせることが大切です。主な介護サービス例をリストで挙げます。

-

身体介護(入浴・排泄・移動の補助)

-

リハビリテーション(理学療法士による機能維持訓練)

-

訪問看護(医療的観察や服薬管理)

-

福祉用具レンタル(歩行器・電動ベッド等)

症状の進行に伴い、サービスの内容や利用頻度を見直すことが推奨されています。ケアマネジャーによる定期的なケアプランの見直しが、安心できる在宅療養や施設利用につながります。

認知症患者の特定疾病認定と介護サービスの活用法

初老期認知症(65歳未満で発症する認知症)は特定疾病に含まれています。認知症の進行により、記憶障害や判断力の低下、徘徊・不安など多様な症状が発現しますが、介護保険を利用することで早期からサポート体制を構築できます。

訪問介護、デイサービス、ショートステイなど、現状に即したサービスを選択しやすくなり、本人だけでなく家族の負担も軽減されます。

初老期認知症の特性を踏まえた介護計画のポイント

初老期認知症は経過がさまざまで、比較的若年の社会的活動期に発症することが特徴です。以下のような配慮が重要となります。

-

本人の尊厳やプライバシーを尊重したケア

-

日常生活リズムやこれまでの習慣をできるだけ維持

-

家族への心理的支援と定期的アセスメント

認知症カフェや相談窓口など外部支援も積極的に活用しながら、生活全体を支えるためのサポート体制づくりが求められています。

| 支援方法 | 内容 |

|---|---|

| ケアマネジャー相談 | ケアプラン策定・見直し |

| 福祉用具・住宅改修 | 転倒予防や徘徊対策、生活動線の確保 |

| 家族向け支援サービス | 専門相談、レスパイトケア等 |

介護保険特定疾病が拓く福祉サービスと支援制度の全貌

介護保険サービス以外の主な福祉支援とその活用法

介護保険の特定疾病に該当する場合でも、他の福祉支援制度を併用できます。特に地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として重要な役割を果たします。医療・介護・生活支援が連携してサービスを提供するため、相談先として積極的に利用したいポイントです。また、障害者総合支援法の対象となる場合には、介護保険サービスと異なる障害福祉サービスも利用可能です。たとえば、身体障害のある方には移動支援や就労支援サービスなどが提供されます。

主な支援制度を表形式でまとめます。

| 制度名 | 主な内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 地域包括支援センター | 介護・医療・福祉等の総合相談・支援 | 65歳以上、介護や生活に不安のある方 |

| 障害者総合支援法 | 移動支援、就労支援、施設サービスなど | 障害のある方(年齢・障害種別により異なる) |

| 生活保護 | 最低限度の生活保障・医療・介護扶助 | 生活困窮者 |

複数制度を場面に応じて組み合わせることで、より手厚い支援を受けることができます。

介護保険に基づくサービスの種類と受給条件の詳細

介護保険が適用されるサービスは多岐にわたり、それぞれ利用条件や特徴が異なります。特定疾病で要介護認定された方は、以下のようなサービスを活用できます。

- 訪問介護(ホームヘルプ)

- 通所介護(デイサービス)

- 福祉用具貸与・購入

- 訪問看護・訪問リハビリ

- 短期入所生活介護(ショートステイ)

- 特定施設入居者生活介護

訪問型、通所型、施設型、福祉用具など、ニーズに応じて組み合わせ可能です。

| サービス | 特徴 | 主な対象となる場面 |

|---|---|---|

| 訪問介護 | 自宅での生活援助や身体介護 | 一人暮らしや外出困難な場合 |

| 通所介護 | 日中施設でのリハビリ・レクリエーション | 社会参加を希望、家族の介護負担軽減など |

| 福祉用具貸与・購入 | 車いす、介護ベッド等の利用・購入 | 移動困難、寝たきり予防 |

受給条件には、介護認定(要支援・要介護の認定)が必要です。特定疾病による要介護状態が3か月以上続くと判断されれば、40歳以上65歳未満の第2号被保険者でも利用できます。

他制度との併用時のポイントと運用例

介護保険の特定疾病該当者は、医療保険や障害福祉サービスと制度を併用することもあります。併用時の注意点としては、サービス内容や利用回数が重複しない範囲で選択することが求められます。

自己負担割合は原則1割~3割ですが、生活保護受給者や収入区分などで異なります。特定疾病で複数制度を利用する際は、主治医やケアマネジャーと相談し、無理のないプランを立てることが重要です。

併用の主なパターンをリストでまとめます。

-

医療保険(治療)+介護保険(生活支援・リハビリ)

-

介護保険サービス+障害福祉サービス(移動・就労支援)

-

生活保護+介護保険(自己負担軽減)

効率的な支援活用で、安心できる生活を目指しましょう。

最新の介護保険法改正・公的発表に基づく最新動向と今後の展望

特定疾病に関する制度改正の最新情報整理

近年、介護保険法に基づく特定疾病の運用は社会の高齢化や医療技術の進歩にともない、見直しが進められています。特に特定疾病一覧の16疾病は厚生労働省によって厳密に見直しが続けられており、認知症やがん、脳血管疾患、リウマチ、糖尿病など、生活の質を著しく左右する疾患が対象です。診断基準や認定要件についても、現場の医療・介護スタッフや患者家族の声を反映し、年々運用の柔軟化や透明化が進んでいます。

以下は主な最新動向です。

| 改正・動向 | 内容 |

|---|---|

| 16特定疾病の認定基準の再整理 | 診断精度の向上や症状の早期発見を目的に見直し |

| 制度運用のICT化推進 | 申請・情報共有をデジタル化、負担軽減 |

| 一部疾病(末期がん、糖尿病等)の詳細基準強化 | 実態把握と公平な認可のため基準を細分化 |

このように、実態に即した柔軟な対応や、診断基準の明確化が今後も進められる見込みです。

各自治体の取組事例と公的調査・統計データの活用

自治体ごとに介護保険の運用や特定疾病の認定には地域差が見られます。たとえば都市部と地方では申請件数や疾患構成、実際のサービス提供内容が異なる場合があります。自治体は公的調査データを用いて効果的な支援策を展開し、申請者が不安なく利用できる体制を整備しています。

| 自治体取組事例 | 効果 |

|---|---|

| 地域包括支援センターによる申請サポート | 申請者の負担や不安を軽減、早期サービス開始を実現 |

| 統計データ活用での疾病別課題抽出 | 対応地域に応じた施策づくり・リソース配分の最適化を推進 |

| オンライン情報発信の強化 | 制度や16特定疾病一覧・覚え方など、利用者向け情報へのアクセシビリティ向上 |

地域で異なる特定疾病の状況や制度利用の実態把握のためには、データの定期的な確認と情報更新が不可欠です。利用者自身も自治体窓口や公式発表に目を通し、最新の適用要件や支援策を把握することが重要です。

制度の今後の課題と改良案に関する専門的な考察

介護保険の特定疾病に関しては、多様化する疾病と加齢に伴う障害・症状の変化に即した見直しが今後の大きな課題です。65歳未満であっても、若年性認知症や脊柱管狭窄症、筋萎縮性側索硬化症など進行性の疾患が対象となるため、認定基準のさらなる細分化や医療現場との連携強化が必要とされています。

主な課題と改良案:

-

診断基準の標準化強化

- 全国で一律かつ公平な認定が可能となるよう明文化し、主治医意見書の活用と併せて効率化を進める

-

若年層・多様な疾病への配慮

- 16特定疾病以外も今後対象拡大を検討、障害や生活困難者への支援の幅を広げる

-

情報発信の強化

- 利用者へのわかりやすい16特定疾病一覧や診断基準の提示、FAQ充実など、専門性と親しみやすさのバランスを追求

今後も地域包括支援センターや介護・医療現場が連携し、申請の円滑化と利用者負担の軽減、適正な支援の維持が求められます。最新情報を定期的に確認し、変化に対応した準備を行うことが重要です。

信頼性を支える公的データ・専門資格者監修と情報更新の徹底

記事の信頼性担保としての専門家監修情報

介護保険や特定疾病に関する情報の正確性を確保するため、執筆には介護専門職や医療分野の有資格者が必ず協力しています。具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士、管理栄養士、医師など各領域の専門家が監修を担当。内容ごとに責任分担を明確にし、最新のガイドラインや制度改正に対応した情報発信を徹底しています。

介護専門職や医療専門家の協力体制の紹介

監修体制は次の表のように整理されています。

| 分野 | 監修・協力者例 |

|---|---|

| 介護保険制度 | ケアマネジャー、社会福祉士 |

| 医療的側面(特定疾病) | 医師、理学療法士 |

| 栄養・生活支援 | 管理栄養士、福祉住環境コーディネーター |

この体制により、専門性の高い内容と誤りのない情報提供を両立しています。

公的機関・学会発表データの積極活用

介護保険特定疾病については、厚生労働省や主要医療学会の公式資料を根拠とし、数値や診断基準も最新のものを反映しています。制度変更や診断指針の更新が発表された際は、即時検証し正確な反映を心がけています。全16特定疾病の診断基準や関連データも、一次情報に基づいて掲載しています。

最新の統計情報や厚生労働省資料の反映方法

厚生労働省の資料活用例をテーブルにまとめます。

| 項目 | データ取得元 | 反映内容 |

|---|---|---|

| 特定疾病一覧 | 厚生労働省公式通知 | 最新の16疾病リスト |

| 診断基準 | 厚生労働省、関連学会 | 病態に応じた認定基準 |

| 介護認定の状況 | 市区町村ごとの統計 | 地域別・疾患別の現況 |

これにより信頼性と透明性の高い情報を読者へ届けています。

情報の定期的な更新体制と読者への情報提供姿勢

情報の鮮度を保つため、制度改正や厚生労働省からの通達内容、新たな統計公表などが確認された際は速やかに記事内容を見直しています。また、掲載内容の最終更新日を明記し、必要に応じて訂正履歴も透明に掲載。読者から寄せられる質問・指摘にも随時対応し、正確な状態を維持することを最重要視しています。

情報鮮度維持のための取り組みと透明性の確保

情報更新のポイントをリストで示します。

-

最新の公的資料、学会情報の定期チェック

-

制度改正・統計公開後の迅速な反映

-

更新履歴と最終更新日の目立つ箇所への表示

-

読者からのお問い合わせ対応での、誤りのない情報周知

-

監修者情報と監修体制の開示

この継続的な取り組みにより、信頼できる情報発信の維持に努めています。