「介護保険って、いったい何歳から加入しなければならないの?」「保険料の支払いは、いつから始まり、いくらかかるの?」——将来に備えて、介護保険のタイミングや負担額が気になっていませんか?

実は介護保険への加入と保険料の支払いは、原則として【40歳】からスタート。そして、実際に介護保険サービスを利用できるのは、【65歳以上】の方が中心ですが、【40歳から64歳】でも特定疾病に該当すれば利用が可能です。この「年齢による分岐」や負担の仕組みは、厚生労働省が定める公式なルールで、2025年時点でも全国共通となっています。

人生100年時代、介護保険料は20年以上に及ぶ長期の負担。不安や疑問は早めに解消しておきたいですよね。「誕生日の前日から適用」「所得や職業で変わる負担額」「天引き・納付のパターン」など、知っておくことで無駄な損失やトラブルも未然に防げます。

このページでは、何歳から介護保険料を支払い、いつからサービスを利用できるのか——最新データと具体例を交えて、あなたの疑問と不安に寄り添いながら、徹底的にわかりやすく解説します。気になる「長期の経済負担」や「手続きの流れ」「注意点」も、専門家の視点で詳しく紹介しています。まずは基本から押さえて、今後の安心に役立てましょう。

介護保険は何歳から加入・利用できるのか|制度の基礎と最新動向解説

介護保険制度の基本構造と被保険者区分 – 40歳から65歳以上の役割分担を明確に

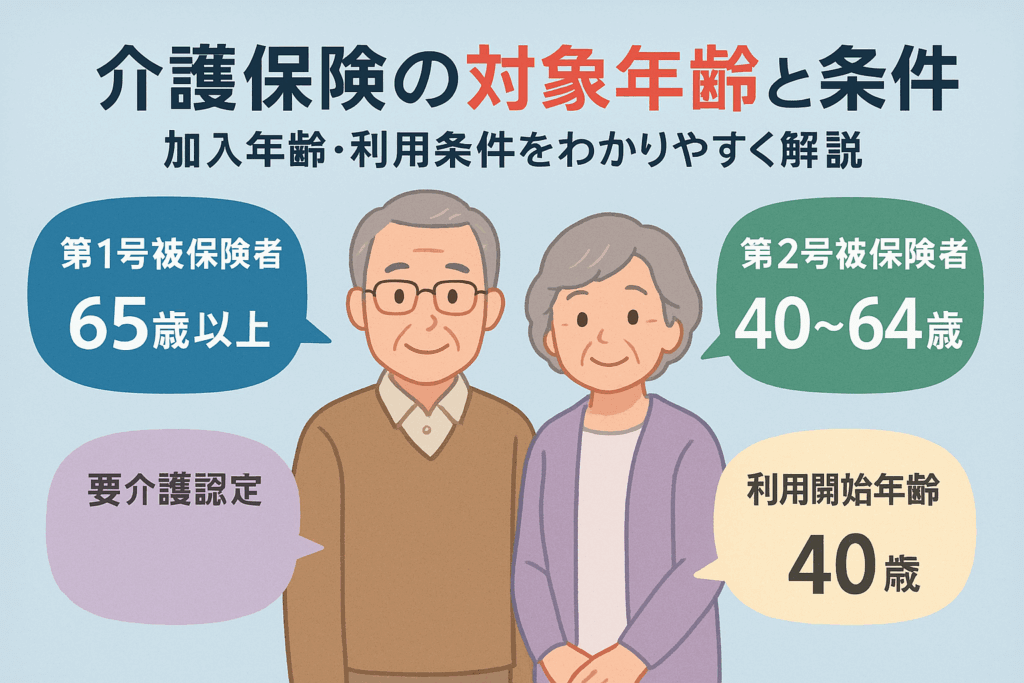

日本の介護保険制度は、加入義務とサービス利用の条件が年齢によって大きく異なります。被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)に分けられ、それぞれの役割や利用条件が制度上明確に定められています。この区分によって、将来的な介護サービスの利用や保険料負担の仕組みが違ってきます。

下記の表で被保険者ごとの対象年齢や特徴を整理します。

| 区分 | 年齢 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原則、要介護・要支援認定でサービス利用可 |

| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 特定疾病の場合のみサービス利用可 |

介護保険は何歳から加入?なぜ支払い開始年齢は40歳か – 制度創設時の経緯と社会的背景を詳述

介護保険の加入は40歳から始まります。この年齢設定は「高齢社会に備え、働く世代から幅広く負担を分かち合う」社会的背景が理由です。国民健康保険や職場の健康保険に加入している場合、このタイミングで自動的に介護保険にも加入となります。

40歳でスタートするのは、加齢とともに介護リスクが高まるとされる年代であり、将来の介護需要を見据えた制度設計です。加入後は保険料が健康保険料と合わせて徴収される仕組みとなっています。

介護保険の対象年齢と利用開始年齢の違いを理解する – 65歳以上と40歳〜64歳の条件比較

介護保険の「加入」と「サービス利用」は同じタイミングではありません。65歳以上は、要介護・要支援認定を受ければ、介護の原因を問わずサービスを受けられます。一方、40〜64歳は、糖尿病性腎症や脳血管疾患など、定められた16種類の特定疾病が原因の場合のみサービスが利用できます。

下記のリストは特定疾病の例です。

-

初老期認知症

-

脳血管疾患

-

パーキンソン病

-

関節リウマチ

-

骨折を伴う骨粗しょう症

この違いを知っておくことで、適切な準備や申請時の混乱を防ぐことができます。

介護保険料の支払いは何歳から?支払い義務の内容と期間

介護保険料は基本的に40歳になった月から支払いが始まります。支払い先や方法は健康保険の加入状況によって異なり、会社員は給与から天引き、自営業は国民健康保険料に上乗せされて徴収されます。未納の場合、将来の受給権利やサービス利用に制限がかかることもあるため、注意が必要です。

支払い開始の年齢計算ルール(誕生日前日基準など)

保険料の支払い開始は40歳の誕生日の前日が属する月からとなります。たとえば4月1日生まれなら、3月中に40歳となるため、3月から保険料が発生します。このルールにより、実際には誕生月とずれて負担が始まる場合があるので、計算時は注意が必要です。

第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳〜64歳)の違い

65歳になると第1号被保険者となり、自分の自治体に介護保険料を支払います。保険料は年金からの天引きや口座振替で納付されることが多く、収入や住んでいる地域で金額が異なります。第2号被保険者(40〜64歳)は健康保険の一部として保険料を納めます。

| 被保険者区分 | 保険料徴収方法 | サービス利用条件 |

|---|---|---|

| 第1号(65歳以上) | 年金天引き・口座振替 | 要介護・要支援認定 |

| 第2号(40-64歳) | 健康保険と併せて給与または納付 | 特定疾病による要介護状態のみ |

介護保険料は何歳から何歳まで?長期的な負担の見通し

介護保険料は40歳から生涯にわたり支払い義務が発生しますが、65歳以上は第1号被保険者として自治体ごとの基準額を支払います。支払いは、原則として亡くなるまで続きます。収入や地域によって保険料に大きな差が出るため、将来的な介護費用の見通しや家計全体への影響も考慮しておくことが大切です。

長期的な負担を把握するには、自治体の保険料計算表で現在の金額や、将来的な支払いパターンをチェックしましょう。自身の年齢やライフステージに合わせて早めに準備することで、安心した老後設計が可能になります。

介護保険料の具体的な金額と支払い方法|年代別の納付シミュレーション

介護保険料は何歳からいくら払う?40歳からの負担例を解説

介護保険料は40歳から支払い義務が発生します。会社員や公務員、自営業者など職業によって負担方法が異なりますが、全国民が対象です。40歳から64歳の方が支払う介護保険料は、健康保険料と合算して徴収される仕組みです。

【40歳〜64歳の介護保険料目安】

| 年齢 | 年収|保険料(月額)目安 |

|——|———-|————————-|

| 40歳 | 400万円 | 約5,000〜6,000円 |

| 50歳 | 500万円 | 約7,000〜8,000円 |

| 60歳 | 600万円 | 約8,000〜1万円 |

-

支払い開始:40歳の誕生日の属する月から

-

支払い終了:65歳の誕生日前月まで(その後第1号被保険者に)

保険料の計算方法と所得に応じた負担額の目安

介護保険料は所得に連動して計算されます。会社員や公務員の場合は給与により、国民健康保険の方は前年の所得によって決まります。自治体によって保険料率に差があるため、正確な金額は市区町村の通知が基準です。

主な計算法の例:

- 会社員・公務員:給与の標準報酬月額に各健康保険組合の介護保険料率を乗じて決定

- 国民健康保険加入者・自営業者:前年所得や世帯構成を元に自治体が算定

【年収別 負担額目安リスト】

-

年収300万円:約4,000円/月

-

年収500万円:約7,000円/月

-

年収800万円:約1万2,000円/月

保険料未納の場合、給付制限や滞納リスクもあるため毎月の納付確認が重要です。

65歳以上の介護保険料|給与天引き・年金天引きの実態と違い

65歳以上になると「第1号被保険者」となり、介護保険料の納付方法が変わります。年金受給者の多くは年金からの天引き(特別徴収)が中心となり、年金額が年間18万円未満の方や自営業の方は納付書で支払います。現役継続中の方は給与からの天引きに変わるケースもあります。

【納付方法別の特徴】

-

年金天引き:安定した納付ができる

-

納付書払い:支払い忘れに注意

-

給与天引き:会社員継続時のみ

自治体や保険者によって保険料水準が異なり、お住まいの市区町村による差が生じます。介護保険料の平均月額は全国で約6,000円〜8,000円程度となっています。

介護保険料の納付方法の実務 – 自営業者、会社員、年金受給者別パターン

介護保険料の納付方法は以下のように分かれます。

【納付方法パターン一覧】

| 区分 | 納付方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 会社員・公務員 | 給与天引き | 健康保険料と合算、事業所が代行 |

| 自営業者 | 納付書払い | 市区町村からの請求による |

| 年金受給者 | 年金天引き・納付書 | 年金額に応じて異なる |

-

会社員は給与明細で確認可能

-

自営業・無職の方は納付書または口座振替を選択

-

年金受給者は年金額や自治体状況により方法が異なる

支払い方法の変更や困った時は、市区町村の窓口や保険者へ相談することで適切な案内が受けられます。滞納防止のためにも、毎月の納付をしっかり確認しましょう。

介護保険サービスは何歳から使えるかと利用条件の詳細

介護保険は何歳から利用できる?利用対象年齢とサービス範囲の明確化

介護保険サービスは65歳以上になると、どなたでも要介護または要支援認定を受けた場合に利用が可能です。40歳から64歳の方も、特定疾病(16種の疾患)が原因で介護が必要な場合には対象となります。このため、実質的には40歳から介護保険の支払い義務が発生し、65歳を迎えることでサービス利用の幅が広がる仕組みです。

介護保険で利用できる主なサービスには、訪問介護、通所介護、ショートステイ、介護老人福祉施設への入所などがあります。

下記のテーブルで対象年齢とサービス範囲を確認できます。

| 年齢区分 | 保険料支払い開始 | サービス利用条件 | 利用できるサービス例 |

|---|---|---|---|

| 40~64歳 | 40歳の誕生日から | 16特定疾病が原因で要介護もしくは要支援 | 訪問介護・通所介護など限定的 |

| 65歳以上 | 継続して支払い | 要介護・要支援認定のみで利用可能 | 全ての介護保険サービス |

65歳以上の利用対象者と要介護・要支援認定の実際

65歳以上になると市区町村から介護保険の被保険者証が発行され、要介護・要支援認定を受けることで介護サービスを利用できます。

この年齢層では加齢による心身の障害が原因であれば原則としてサービスの制限はありません。自己負担額は所得によって異なりますが原則1割~3割。幅広いサービスが対象となり、自宅での訪問介護やデイサービス、施設入所など多様に選択可能です。

要介護・要支援認定は下記の流れで進みます。

-

市区町村へ申請

-

認定調査と主治医意見書の作成

-

介護認定審査会による判定

-

要介護・要支援区分の決定と通知

40歳〜64歳の特定疾病による利用条件とその具体例(16特定疾病の紹介)

40歳から64歳の方は介護保険に加入し保険料を支払いますが、介護サービスの利用には「特定疾病」が原因で要介護状態となった場合のみが対象となります。

特定疾病は以下の16種です。

-

がん(末期)

-

関節リウマチ

-

筋萎縮性側索硬化症

-

後縦靭帯骨化症

-

骨折を伴う骨粗しょう症

-

初老期認知症

-

脊髄小脳変性症

-

早老症

-

多系統萎縮症

-

糖尿病性腎症・網膜症・神経障害

-

脳血管疾患

-

パーキンソン病

-

閉塞性動脈硬化症

-

慢性閉塞性肺疾患

-

両側股関節・ひざ関節症

-

慢性腎不全

この条件に該当すれば、65歳未満でも介護保険サービスを利用できます。

介護認定の申請からサービス利用開始までの流れ詳細

介護保険サービスを利用するには要介護・要支援認定を受けることが必須です。申請からサービス開始までのおおまかな流れは次の通りです。

- お住まいの市区町村窓口へ申請

- 認定調査(ご自宅などでの訪問調査)

- 主治医意見書の提出

- 介護認定審査会による審査

- 要介護・要支援度の通知

- ケアマネジャーによるケアプラン作成

- 事業者選定・契約後、サービス利用開始

強調ポイント

-

申請は本人だけでなく家族も可能

-

申請は無料で、要介護認定まで概ね30日以内

-

ケアプラン作成は原則無料

手続きを円滑に進めるため、事前に必要書類や健康保険証などを準備しておくことも重要です。

介護保険の申請手続きと認定に必要な情報

介護認定は何歳から申請可能か|申請タイミングと手続き概要

日本の介護保険制度では、原則として65歳以上であれば介護認定の申請ができます。これは「第1号被保険者」と呼ばれる区分で、年齢要件を満たせば原因を問わず介護や支援が必要な場合に申請が可能です。また40歳〜64歳の方も「第2号被保険者」となり、がん末期やパーキンソン病など16種類の特定疾病を発症していれば介護認定の申請対象となります。申請のタイミングは体調や生活の変化に気付いたとき、または家族や医療機関の勧めによって行うケースが多いです。介護保険の利用開始を検討する際は、早めの申請が大切です。申請手続きは市区町村の役所で行います。

申請時に必要な書類・診断書と役所の窓口対応

介護認定の申請には、必要な書類や提出物の準備が不可欠です。下記のテーブルにて主な必要書類と特徴をまとめています。

| 書類名 | 主な内容・注意点 |

|---|---|

| 介護保険要介護認定申請書 | 申請者と被保険者の情報を記載 |

| 本人確認書類 | 健康保険証や運転免許証、マイナンバーカード等 |

| 主治医意見書 | 申請後に主治医が作成。診断書の役割(役所から依頼) |

| 介護保険被保険者証 | 65歳以上:必須、40~64歳の場合は保険証等 |

役所の介護保険担当窓口に提出すると、スタッフが書類確認や質問に対応します。初めての方でも安心して申請できるように案内があるため、不安な点は窓口で相談しましょう。主治医意見書は後日提出や医療機関から直接役所に送付される場合もあります。

認定結果の受け取りと異議申し立ての方法

申請書類の提出後、認定調査員による聞き取りや訪問調査が行われ、医師の意見書も加味して要介護度が判定されます。認定結果は原則郵送で通知され、平均で申請から30日前後かかります。もし結果に納得いかない場合、異議申し立て制度を利用できます。判定通知を受け取ってから60日以内に市区町村の介護認定審査会へ申し立てが可能です。

主な流れは

- 市区町村へ異議申し立て書を提出

- 追加資料や医師の再診断書などを提出

- 再審査の結果が通知される

認定内容やサービス利用に不安や疑問がある時は、早めに相談や申し立てを検討することがポイントとなります。

介護保険料の滞納・未納問題|リスクとペナルティを防ぐために

介護保険料を滞納した場合の法的リスクと財政的影響

介護保険料は、40歳から納付の義務が発生し、滞納すると様々なリスクや財政的影響があります。特に、保険料を一定期間以上滞納した場合、サービス利用時の自己負担割合が引き上げられることがあります。

主なリスクは以下の通りです。

-

介護サービス利用時に、自己負担が通常の1~3割から3割や全額負担となる場合がある

-

滞納が長期間に及ぶと、保険給付の一部または全部が差し止められる

-

最終的に支払い催告や財産差押えの対象となることもある

介護保険料の徴収方法や滞納時の対応内容も自治体によって異なるため、疑問がある場合は早めの相談が重要です。強調すべきは、滞納が将来の生活支援の安全網を狭める結果につながる点です。

介護保険料減免措置|収入減少や災害時の特例内容と申請方法

収入減少や自然災害、失業など、個人や家庭の事情によって介護保険料の支払いが困難な場合、減免や猶予制度が設けられています。主な減免措置と申請ポイントは以下の通りです。

| 条件 | 減免・猶予の内容 | 申請先 | 必要書類 |

|---|---|---|---|

| 収入大幅減 | 一部または全額免除 | 市区町村担当窓口 | 収入証明書など |

| 災害による被害 | 期間限定の全額免除や猶予 | 市区町村 | 被災証明書など |

| 失業・倒産 | 減免措置の適用 | 市区町村 | 雇用保険資格喪失証明書など |

市区町村によって細かな基準や手続きが違う場合もあるため、必ず早めに窓口へ相談してください。減免は申請しないと適用されないため、意思表示がとても重要です。

生活困窮者への支援制度と相談窓口の案内

経済的な困難を抱える方への支援策として、自治体ではさまざまなサポート制度が整備されています。主な支援制度と相談先は以下のとおりです。

-

生活保護制度:生活に困窮している場合は、介護保険料の負担も含めて生活全般をサポート

-

社会福祉協議会の貸付制度:一時的な資金不足時に無利子または低利での貸し付けが利用可能

-

各市区町村役場の保険料相談窓口:減免申請や分割納付の相談が可能

下記のように困った時の相談先を早めに活用することで、将来の不利益を防ぐことにつながります。

| 支援内容 | 窓口 | 特徴 |

|---|---|---|

| 生活福祉資金貸付 | 社会福祉協議会 | 無利子・低利。生活再建支援に特化 |

| 保険料減免・猶予 | 市区町村役所・保険課 | 個別相談、書類提出で手続き |

| 生活保護 | 福祉事務所 | 生活全体の保障対応 |

早めの相談と正確な情報提供が、自身と家族の安心につながります。

介護保険と他の社会保険制度との関係性|給付や負担のバランス

国民健康保険・後期高齢者医療保険との連携と違い

介護保険は、日本の公的社会保険制度の一つで、医療保険や国民健康保険、後期高齢者医療保険と密接に関係しています。主な違いは、対象となるリスクと給付内容です。介護保険は加齢や特定疾病による日常生活の困難さに対応し、主に介護サービスや支援に重きを置きます。一方、医療保険や後期高齢者医療保険は、疾病やケガの治療費負担が主目的です。

下記のテーブルでは、介護保険と他の社会保険制度の違いと特徴を比較しています。

| 項目 | 介護保険 | 国民健康保険・後期高齢者医療保険 |

|---|---|---|

| 主な役割 | 介護・生活支援 | 医療費負担 |

| 対象年齢 | 40歳以上 | 全年齢(後期は75歳以上) |

| 給付内容 | 訪問介護、通所介護、施設入所など | 医療費の自己負担軽減 |

| 保険料負担 | 所得・年齢で区分 | 所得・年齢で区分 |

| 管理運営主体 | 市区町村 | 市区町村・都道府県 |

このように、介護保険は高齢化社会における生活の自立支援、医療保険は健康維持のための補助が主な目的となっています。

介護保険料の財源構成と公費負担の仕組み

介護保険料の財源は、被保険者からの保険料と国や地方自治体からの公費で構成されています。費用負担は国・都道府県・市区町村と加入者が分担している点が大きな特徴です。

| 財源の内訳 | 割合目安 |

|---|---|

| 公費(国・地方自治体) | 約50%(国25%、地方25%) |

| 保険料(第1号・第2号) | 約50% |

第1号被保険者(65歳以上)は年金からの天引きや口座振替、第2号被保険者(40~64歳)は健康保険料とあわせて徴収されます。所得や居住地域によって納付額が異なり、負担割合も年齢や所得によって調整されています。

強調すべきポイントとして、介護保険料は本人だけでなく社会全体で支える仕組みです。そのため、所得の低い方には減免や軽減措置が設けられています。

介護保険料の納付開始年齢引き下げ議論の最新動向と問題点

近年では、介護サービスへの需要増加を背景に、納付開始年齢の引き下げや財源強化が議論されています。現在の納付開始年齢は40歳で設定されていますが、将来の人口動態や介護サービスのさらなる拡充を見据え、「より若年層からの納付」や「保険料の増額」案も検討されています。

しかし、納付開始年齢を引き下げることで、現役世代の保険料負担が増え、生活への影響や社会的合意形成の課題が指摘されています。現時点では、幅広い議論が必要とされており、負担と給付のバランス調整が大きな課題となっています。

今後も、公費と加入者負担の最適化や、効率的なサービス提供のための仕組みづくりが重要視されるでしょう。

介護保険サービスの種類と年齢ごとの利用シーン

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの違いと使い分け

介護保険サービスには大きく分けて居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3つがあります。

下記のテーブルで違いを整理します。

| サービス名 | 特徴 | 利用できる対象 | 主な内容 |

|---|---|---|---|

| 居宅サービス | 自宅で受けられる介護サービス | 40歳以上で要介護・要支援認定 | ヘルパー派遣、デイサービス、訪問看護など |

| 地域密着型サービス | 地域の限定サービスで自宅や地域で生活したい方向け | 原則65歳以上(要介護認定) | 小規模多機能、グループホーム、夜間対応型など |

| 施設サービス | 施設で生活を送る場合の介護支援 | 原則65歳以上(要介護認定) | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設など |

居宅サービスは「できるだけ自宅で生活を続けたい方」におすすめです。地域密着型サービスは住み慣れた町で過ごしたい方に適し、施設サービスは常時介護が必要な場合に利用されます。

年齢や要介護度によって選べるサービスが異なる点が重要です。40~64歳の方は特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合のみ利用できるので、利用条件は事前に確認が必要です。

高齢者の実情に即したサービス活用事例

介護保険サービスは、生活状況や介護度によって柔軟に組み合わせて活用されます。実際のシーンを以下のようにイメージできます。

- 自宅生活を継続したい高齢者

- 居宅介護支援を使い、ヘルパーによる日常サポートやデイサービスを受ける

- 介護予防の観点から要支援認定でも利用できるサービスがある

- 認知症が進行した場合

- 地域密着型サービスのグループホームを利用し、専門的なケアを受ける

- 家族も相談窓口でサポートやアドバイスを受けやすい

- 常時介護が必要な場合

- 介護老人福祉施設などへの入所を検討

- 身体状態や社会的環境を総合的に判断してサービスを選択

このように本人や家族の要望、身体状況、年齢や特定疾病の有無によって最適なサービスを選べます。

介護保険サービス利用時の注意点とポイント

介護保険サービスを利用する際は、いくつか重要なポイントを押さえておく必要があります。

-

年齢と利用条件の確認

- 65歳以上は原則、要介護または要支援認定でサービス利用可能

- 40~64歳は16種類の特定疾病による要介護認定が必要

-

利用負担の理解

- サービス利用時の自己負担割合は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合もあります

-

申請と認定の手続き

- 市区町村窓口で要介護認定申請が必要

- 介護支援専門員(ケアマネジャー)がプラン作成をサポート

-

サービス選択の比較検討

- 事前に複数の事業所・サービスを比較し、自分や家族に最適なものを選びましょう

これらのポイントを意識して、安心して介護保険サービスを活用してください。

介護保険に関するよくある疑問・質問への回答集と実体験の紹介

「介護保険は何歳から払うの?」「利用開始年齢は?」「二重払いの不安」など

介護保険は原則として40歳から加入と保険料の支払いが始まります。40歳から64歳までは「第2号被保険者」と呼ばれ、65歳以上は「第1号被保険者」となります。保険料の徴収方法は64歳までは給与や市町村からの請求による納付、65歳からは年金から天引きされることが一般的です。

よくある不安や疑問を整理しました。

| 疑問・質問 | 回答 |

|---|---|

| 介護保険は何歳から払う? | 40歳から支払い開始 |

| 利用できるのは何歳から? | 原則65歳以上、ただし40歳以上64歳以下は特定疾病診断で利用可能 |

| 二重払いはある? | 40歳から64歳までは健康保険とあわせて納付、65歳以上は年金天引きで支払い |

支払い期間は原則40歳から、亡くなるまで続きますが、納付方法や金額は年齢や収入、年金額によって異なります。

実際の支払いや利用者からの声・体験談を踏まえた解説

介護保険料の実際の負担額は所得や住んでいる自治体によって異なります。例えば、40歳になった会社員は毎月の給与から保険料が自動で差し引かれるため、納め忘れの心配はありません。一方、自営業や無職の方は国民健康保険とともに介護保険料を納めます。

利用者からの体験談として、「65歳になり介護認定を受けたことで、日常生活の支援サービスや福祉用具が利用できて助かった」といった声が多く聞かれます。また、「40代で特定疾病に認定され、予想より早く介護サービスが利用できて安心した」といった経験談も存在します。

介護保険料の主な支払いタイミング・方法一覧

| 年齢 | 支払い方法 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 40~64歳 | 給与天引き/国保納付書 | 健康保険と合わせて徴収 |

| 65歳以上 | 年金天引き | 年金額に応じて自動計算 |

支払いに関する悩みを持ったときは、自治体の窓口や保険相談窓口で早めに相談するとよいでしょう。

専門家の見解と相談窓口の情報

専門家からは「特定疾病に該当するケースでは40歳以降すぐに制度活用できるメリットが大きい」という意見が多く寄せられています。支払いを怠ると将来的なサービス利用や給付に制限がかかる場合があるため、納付漏れや未払いに注意が必要です。

自治体や社会保険労務士事務所では無料相談窓口が設置されているほか、保険料の納付が困難な場合は減免制度の案内も受けられます。

介護保険に関する主な相談先リスト

-

各市区町村の介護保険課

-

社会保険事務所

-

介護保険認定窓口

-

地域包括支援センター

必要な情報や不明点がある場合は、速やかに各窓口へ相談することで、安心して制度の利用や支払い準備が進められます。信頼できる最新の情報を確認することが重要です。

最新統計データで見る介護保険の現状と高齢化社会への対応

介護保険料の地域差と全国平均額の推移

介護保険料は地域ごとに違いがあり、各自治体の財政状況や高齢者人口比率、介護サービスの利用状況などにより金額が決定されています。最新のデータによると、65歳以上が支払う介護保険料の全国平均(月額)は約6,000円前後ですが、都市部や高齢化率の高い自治体では月7,000円を超えることもあります。以下のテーブルで代表的な地域の標準的な保険料を比較しています。

| 地域 | 平均月額保険料 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 全国平均 | 約6,000円 | 全国標準 |

| 東京都23区 | 約6,500円 | 都市部で介護需要高い |

| 北海道 | 約5,800円 | 高齢化進行エリア |

| 沖縄県 | 約5,300円 | 他地域より若干低め |

このように保険料は全国一律ではなく、各地域で差が生じています。また、3年ごとに見直しが行われ、サービス利用者の増加や高齢化の進展にあわせて保険料も上昇傾向です。

年齢階級別の介護認定率と利用者数データ

介護保険制度は40歳から加入が義務付けられていますが、実際にサービスを利用しているのは65歳以上が中心です。年齢階級別の要介護・要支援認定率は次のような傾向があります。

-

65〜69歳:約3%が認定

-

70〜74歳:約7%が認定

-

75〜79歳:約16%が認定

-

80歳以上:約34%が認定

この割合からも、高齢になるほど介護サービスの必要性が高まることがわかります。利用者数も年々増加しており、特に80歳を超えると認定率が急上昇します。要介護・要支援状態の高齢者が多いため、保険制度の重要性は今後さらに高まるでしょう。

今後予想される介護保険制度の課題と展望

介護保険制度は今後、さらなる高齢化と現役世代の減少に直面します。主な課題には以下のポイントが挙げられます。

-

保険料の上昇:高齢人口の増加とサービス利用者の増加により、今後も介護保険料の引き上げが避けられない見通しです。

-

人材不足:介護人材の確保が急務であり、待遇改善や働く環境の整備が求められています。

-

財政の持続可能性:現役世代の負担増加をいかに抑えるかが大きな課題です。

今後は、地域包括ケアやICT(情報通信技術)活用による効率化、予防サービスの充実なども推進されています。国や自治体では、介護が必要となる前の支援や健康寿命を延ばす取り組みも強化されており、多角的なアプローチが進められています。