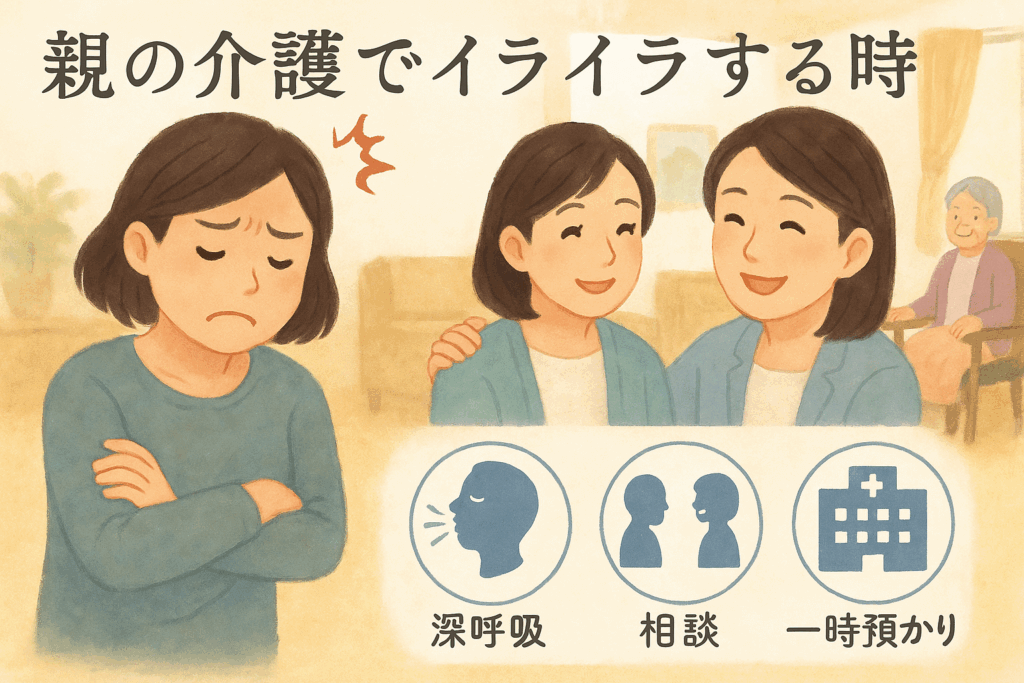

「親の介護で毎日イライラしてしまう…」「自分ばかりが負担を背負って限界を感じている」というお悩みは決して特別なものではありません。全国で介護を担う人は【約680万人】にのぼり、そのうち6割以上が「精神的ストレス」を訴えていることが最新の調査で明らかになっています。さらに、家族介護者の4割以上が健康悪化や仕事との両立に苦しみ、介護うつの兆候を感じながらも、誰にも相談できずに孤立している方も多いのが現実です。

実際に親の認知症が進行すると、感情のコントロールや日々の生活費用にまで不安が広がり、イライラや自己嫌悪に悩む方が増えています。「母に優しくできない自分が嫌」「他のきょうだいは協力してくれない…」そんな声もよく耳にします。

しかし、こうしたストレスやイライラは”正しい知識と具体的な行動”で軽減できます。本記事では、精神的・身体的・経済的な負担の原因とともに、今すぐ実践できる対処法や公的な支援の最新情報まで、根拠のあるデータ・事例も交えて徹底解説します。

共感できる悩みの核心から最新の解決策まで、「ここでしか知れない確かな情報」をお届けします。「誰にも相談できなかった」「もう限界かもしれない」と思う前に、ぜひ最後までご覧ください。

親の介護ではイライラする原因を徹底解説:心理的・身体的・経済的ストレスの実態と背景

精神的ストレスのメカニズムと原因

親の介護を続ける中で感じるイライラは、精神的ストレスによるものが大きな割合を占めます。とくに、「親の介護 イライラする 知恵袋」などで多くの声が寄せられている通り、無力感や自己嫌悪に悩む方が少なくありません。日々、感情を抑えながら介護をする状況はストレスを蓄積させやすく、次第に「自分の生活が犠牲になっている」と感じる人もいます。高齢の母に対して優しくできず自己否定するケースや、認知症による意思疎通の困難さでさらにイライラや限界を感じてしまう方も多いのが現状です。強いストレスが慢性的に続くと、心のバランスを崩し、介護疲れやうつ状態につながる可能性もあるため注意が必要です。

身体的負担と健康への影響

介護は単なる精神的な負担だけでなく、身体的にも大きな負荷がかかります。毎日の介助や夜中の見守り、排泄や入浴補助などは、想像以上に体力を消耗します。下のテーブルのような症状が見られたら、身体的な負担が限界に近づいているサインです。

| 主な身体的症状 | 具体例 |

|---|---|

| 慢性的な疲労感 | 眠っても疲れが取れない |

| 肩こり・腰痛 | 介助・入浴サポート時の痛み |

| 食欲不振・不眠 | 食事量減少や寝つきの悪化 |

| 免疫力の低下 | 風邪をひきやすくなる |

このような状態が続くと、思うように介護サービスを利用できなくなったり、自身の健康にも深刻な影響を及ぼすことがあります。まずは自分の心身の状態に目を向け、早めに負担軽減策を講じることが重要です。

経済的ストレスの現状と負担感

親の介護には精神面・身体面だけでなく、経済的な負担もつきまといます。介護保険制度を活用しても、介護サービスや有料老人ホーム、グループホームなどの費用が大きな悩みとなる場合があります。

- 月額費用が高い施設の入居には十分な蓄えが必要

- 在宅介護でも、訪問介護やデイサービスの費用が家計を圧迫

- 医療費や生活用品、交通費など見えにくい出費も蓄積

支出を抑えたい思いと、質の高いサービスを受けたい気持ちの板挟みになり、「介護で人生めちゃくちゃ」「親の介護で自分の人生が終わった」と感じてしまう場面も少なくありません。負担が大きいと感じたら、専門家や行政窓口への相談を早めに考えましょう。

認知症介護に特有のイライラ要因

認知症の介護は、家族にとってさらなるストレスとなりがちです。高齢の母の言動や物忘れ、会話の噛み合わなさにイライラしたり、時に「認知症の母が嫌い」にまで発展するケースも見受けられます。同じ話を何度も繰り返されたり、感情的な対応をされると、どうしても我慢が限界に近づきます。また、「認知症介護 もう限界です」と感じる人は、自分だけが頑張っているという孤独感や、他の家族との分担の不公平さを強く意識する傾向があります。介護ストレスを軽減するためには、デイサービスやショートステイなどの外部資源も積極的に活用することが有効です。自分の気持ちを少しでもリセットできる時間を確保することが、長期的には介護を続ける力になります。

親の介護でイライラした時に起こる自己嫌悪と感情の揺れ動きの理解

親の介護をする中で「イライラしてしまう自分」に戸惑う方は少なくありません。特に高齢の母との関係や認知症介護では、思い通りにいかない場面が多く、苛立ちや疲れが蓄積しがちです。その結果、自己嫌悪や自分を責める気持ちが強くなることもあります。以下では、感情がどのように揺れ動くのかとともに、その背景や具体的対処法を分かりやすく整理します。

自己嫌悪に陥りやすい心理的傾向

親の介護でイライラしやすい人は、責任感が強く「自分が頑張らないと」と感じやすい傾向があります。期待通りにできない時、強い自己否定感や無力感を覚え「自分は優しくできない」と思い詰めてしまいます。気持ちの余裕が無くなると怒りやすくなり、その後で後悔や自己嫌悪が生まれ悪循環に陥ります。以下のような心理傾向が見られます。

| 心理傾向 | 主な特徴例 |

|---|---|

| 責任感が強い | 自分が全てやらないといけない、手抜きを許せない |

| 完璧主義がある | 介護を完璧にこなそうとして無力感に陥りやすい |

| 他者に頼れない | サポート依頼や弱音を出しにくい |

| 我慢しがち | 自分の本音や限界を表に出さない |

自分だけがイライラしていると感じがちですが、同じような悩みを抱える方が多いので安心してください。

認知症の母に優しくできない自責感への対策

認知症の母親に対して冷たい態度をとってしまい、後で強く後悔するケースが増えています。認知症の症状には「話が通じない」「同じことを何度も聞かれる」などがあり、気持ちに余裕がなくなるとイライラしがちです。大切なのは、介護者も人間であり、感情を持って当然であると受け入れることです。

具体的な対策としては、

- 深呼吸や6秒ルールなどのアンガーマネジメントを実践する

- 一時的にその場から離れ、感情が落ち着いてから対応する

- 他の家族や専門職へ一部負担を分担する

などが効果的です。

また「自分だけが優しくできないのでは」と思い詰める必要はありません。全国の相談窓口や地域包括支援センターに悩みを相談することで、心理的な負担が軽くなるケースも多いです。

限界を感じた時の心理的SOSと対応策

介護のストレスが日常化すると「気が狂いそう」「介護で人生がめちゃくちゃになる」「もう限界」という感覚に追い込まれることがあります。特に夜間の対応や慢性的な睡眠不足などは心身双方に強い負担となり、うつや介護離職のリスクも高まります。

限界を感じた時は、次のような対応が重要です。

- 介護保険サービスやデイサービスの活用

- 家族や兄弟での役割分担の見直し

- 定期的な休息やショートステイの利用

以下に主な対応策をまとめます。

| 状態サイン | 推奨される対応方法 |

|---|---|

| 不眠、食欲低下 | 受診・専門家相談 |

| 無気力、涙もろい | 介護サービス導入、休息の確保 |

| 生活が立ち行かない | 地域の支援制度積極利用 |

早めに「自分を守る選択」をすることが、結果的に親のためにもなります。決して一人で抱え込まず、公的サービスや周囲の協力を得ることが介護の継続には不可欠です。

介護疲れ・介護うつの早期発見と未然防止:セルフチェック法と対処アドバイス

簡単に使える介護疲れチェックリスト

親の介護でイライラしたり、心身の負担を強く感じている場合、早めのセルフチェックが重要です。以下のリストを活用し、自分の状態を確認してください。

| チェック項目 | 該当する場合は✓ |

|---|---|

| 些細なことでイライラするようになった | |

| 眠れない・寝つきが悪くなった | |

| 介護が「しんどい」「限界」と感じる | |

| 食欲が落ちたり、体重が減少した | |

| 気分が沈む日が多い | |

| 家族や周囲との会話が億劫になった | |

| 自己嫌悪や不安が増えた |

2つ以上当てはまる場合は、心身に介護疲れが蓄積している可能性が高いと言えます。無理を続けず、早めの対策や支援の活用が重要です。

介護うつの兆候と早期発見ポイント

長期の介護は気づかぬうちに心の健康を蝕むことがあります。介護うつの主な兆候には、持続的な抑うつ気分、興味や喜びの喪失、自己否定感が強まることなどが含まれます。とくに「親の介護、人生めちゃくちゃ」「自分の生活も限界」などの思いや、「夜中に起こされることによる寝不足」「認知症の母との関わりが苦痛」など具体的な悩みが続く場合は注意が必要です。

介護中の気持ちの変化を家族や医療福祉の専門家に早期相談することが大切です。心のサインを見逃さず、普段と違う変化を感じたら周囲の助けを求めるようにしてください。

生活習慣の見直しでメンタルを守る方法

介護によるイライラやストレスを和らげるためには、生活習慣を意識的に整えることが有効です。

- バランスの良い食事

- 適度な休息と十分な睡眠時間の確保

- 1日10分でも自分の趣味やリラックスタイムを持つ

- 兄弟や親戚と役割分担し、負担を偏らせない

- 介護サービス(デイサービス・ショートステイ等)や地域包括支援センターを活用する

これらを実践することで、心の余裕が生まれ、自己嫌悪や精神的負担も軽減しやすくなります。日々の生活を整えることが心身の健康維持と介護うつ予防につながります。

イライラをコントロールするための具体的テクニックと行動計画

アンガーマネジメントの具体的ステップ

親の介護でイライラしてしまうときは、まず感情をコントロールするための実践的な手法を知ることが大切です。アンガーマネジメントの一歩は自分の感情に気づくこと。イライラが芽生えたときは、「6秒ルール」がおすすめです。怒りは感情のピークが6秒程度で納まると言われています。その間、深呼吸やゆっくり数字を数えることで反射的な言動を避けられます。

加えて、自分の許容範囲を明確にし、できないことは無理にしないことも重要です。気持ちのリセットには、その場をいったん離れる、ストレッチや水分補給をするなど、物理的な距離を取るのも効果的です。

下記のリストを参考に具体的な行動をルーチン化しましょう。

- 6秒数えて深呼吸を繰り返す

- 怒りの理由を紙に書き出して見える化する

- イライラしたらその場を離れ気分転換

こうしたステップの積み重ねが、介護のイライラを日常的に軽減するコツです。

介護のイライラを抑える環境調整

介護のストレスやイライラは、物理的・心理的な環境調整が大きく影響します。生活空間を整え、動線をシンプルにするだけでもケアの負担は軽減されやすくなります。安全で快適な住環境づくりは転倒やトラブルの防止にもつながります。

また、介護保険や地域のサービスを積極的に活用することで一人で抱え込む状態を回避できます。デイサービスやショートステイ、訪問介護サービスの利用は、心身の余裕を持つための大切な選択肢です。

環境調整のポイントをテーブルでまとめます。

| 内容 | 効果 |

|---|---|

| 家具の配置を見直す | 動線短縮・転倒防止でストレス減 |

| 換気や照明など空間快適化 | 気分転換と精神面の安定 |

| 介護支援サービスの活用 | 負担の分担・自分の時間の確保 |

環境を整え自分自身の暮らしの質も意識することで、イライラをコントロールしやすくなります。

相談・共有による負担軽減のすすめ

介護のイライラや限界を感じるとき、一人で悩まず周囲に相談・共有することが不可欠です。兄弟や家族、親戚と定期的に役割分担や悩みを話し合う場を持つと負担感が分散しやすくなります。他者の意見やサポートを受け入れることで精神的なゆとりが生まれます。

また、専門職への相談も効果的です。ケアマネジャーや地域包括支援センターの相談窓口では、現状把握や適切なサービス選びのアドバイスを得られます。

おすすめの相談先リスト

- 家族や親しい知人

- ケアマネジャー

- 地域包括支援センター

- 相談支援窓口(自治体、介護施設)

一人で抱え込む必要はありません。早めの相談と負担の分かち合いが、介護のイライラ・自己嫌悪・メンタル疲弊を防ぐ重要な鍵です。

家族間・専門家と連携して介護負担を公平に分担する方法

親の介護には強いストレスや「限界」など大きな負担が伴うことが少なくありません。イライラや自己嫌悪を感じたり、「自分ばかりが大変」「生活がめちゃくちゃだ」と思い詰めてしまうケースも多いです。その背景には、介護の役割が一人に集中しがちな現状や支援制度の情報不足があります。家族間での分担や専門家との連携を正しく理解し、精神的負担を分散させることで、介護に追い詰められず安心して向き合うことが可能になります。

家族間で話し合う役割分担のポイント

介護が家族の一人に集中すると、ストレスやイライラが積み重なり、限界に近づきます。家族間で冷静に話し合うことが、精神的・身体的負担の軽減に直結します。

- 強調したいポイント

- 不平等を感じやすい家族間の負担は、早めに話し合うことが重要

- 介護内容だけでなく、家事や通院、金銭的サポートも役割分担の対象

- 兄弟姉妹や配偶者と具体的に業務をリスト化し、お互いの得手不得手や生活状況を考慮して協議する

下記のようなシンプルな表を参考に役割を整理してみましょう。

| 主な介護業務 | 分担者 | 頻度 |

|---|---|---|

| 食事の準備 | 姉 | 毎日 |

| 通院の付き添い | 弟 | 週1 |

| 書類や手続き | 妹 | 月1 |

| 夜間の見守り | 母 | 必要時 |

役割が「見える化」されることで、お互いの負担やサポートのバランスが把握しやすくなります。

介護保険や補助制度の活用法

自身だけで頑張りすぎず、行政や公的なサービスを積極的に活用しましょう。介護保険サービスや自治体の補助制度を利用することで、心身への負担を大きく軽減することができます。

主な活用例をリストで紹介します。

- デイサービスや訪問介護: 日中の介護・見守り・入浴補助など幅広くサポート

- ショートステイ: 介護者の休息や緊急時に短期間預かってもらえる

- 福祉用具貸与: 車椅子、介護ベッドのレンタルで移動や生活をサポート

- 高額医療費や生活補助金: 介護や医療費の経済的負担を軽減する制度

介護認定の申請や、市区町村の窓口に相談すると利用できる制度が分かります。制度ごとに条件や費用が異なるので、早めに情報収集・確認をしましょう。

専門家(ケアマネ・社会福祉士)への相談メリット

介護の現場で困った時は、専門家の知識と経験が心強い味方になります。ケアマネジャーや社会福祉士は状況に合わせたサービス活用法の提案や、精神的なケアも含めて多角的に支援してくれます。

専門家に相談することで得られる主なメリットは以下の通りです。

- 必要なサービスや制度を最適に組み合わせて提案してもらえる

- 家族関係や感情面のトラブルにも第三者視点で助言が受けられる

- 客観的なアドバイスにより「介護うつ」「限界感」など精神面のケアが可能

表にしてまとめると次のようになります。

| 専門家 | 主な支援内容 |

|---|---|

| ケアマネジャー | サービス計画作成、制度申請代行、調整 |

| 社会福祉士 | 法律・福祉相談、経済支援・助成案内 |

| 医療相談員 | 医療機関との連携、心身の健康相談 |

一人で悩まず、身近な専門家に相談することで、より安心して介護と向き合うことができます。

認知症・高齢親とのコミュニケーションと接し方の極意

認知症の親への穏やかな接し方の基本

認知症の親と接する際は、本人の不安や戸惑いに寄り添うことが不可欠です。親が混乱したり、同じ会話を繰り返す場合でも強く否定せず、穏やかな口調で応じることが大切です。「何度聞かれても優しく答える」「否定語を使わずに受け入れる」など、小さな心がけが信頼関係を築き、イライラやストレスを最小限に抑えます。

以下は、よくある状況と効果的な声かけ例です。

| 状況例 | 避けたい対応 | 効果的な対応例 |

|---|---|---|

| 同じ話を何度も | 「さっき言ったでしょ!」 | 「そうなんだね」「教えてくれてありがとう」 |

| 不安な表情 | 「何度も心配しなくていい」 | 「大丈夫、そばにいるよ」 |

| 物忘れがひどい | 「忘れっぽいな」 | 「一緒に確認しようか」 |

親との小さな約束を守る、安心できる環境を作るといったことも大きな安心材料になります。

問題行動の理解と対応方法

認知症や高齢親の問題行動は、本人の意志ではなく記憶障害や混乱、不安が原因であることが多いです。まず原因を冷静に分析することが第一歩です。たとえば、徘徊や怒りっぽくなったときは「なぜその行動が出ているのか」「何が不安なのか」考える姿勢が重要です。

主な問題行動と対応のポイント

- 同じ質問や要求が繰り返される

- 責めずに毎回新鮮な気持ちで対応する

- 物を隠す・盗られたと訴える

- 探す手伝いをしながら一緒に落ち着く

- 怒りっぽい・暴言が増える

- 間をおいて本人の気持ちを落ち着ける

家族だけで解決しようとせず、デイサービスやケアマネジャー、地域包括支援センターも積極活用しましょう。専門機関のサポートで負担感は大きく軽減できます。

心理的距離の保ち方と自己防衛策

介護において最も重要なのは、介護者自身が心身を守ることです。感情が限界に達すると「自分の生活が壊れそう」「人生がめちゃくちゃ」「もう優しくできない」など深刻なストレスや自己嫌悪につながります。そのため無理をせず、時には距離を取る勇気も必要です。

自己防衛の具体策

- 気持ちが高ぶったら一旦席を外す

- 他の家族や兄弟に役割分担を依頼する

- デイサービスやショートステイの利用で自分の時間を確保する

表:心の負担を減らすための工夫

| 工夫内容 | 効果 |

|---|---|

| 定期的なリフレッシュ | 気持ちの安定 |

| 自己否定しない捉え方 | 自己肯定感の維持 |

| 地域の介護相談窓口利用 | 専門家のアドバイスで安心 |

介護のイライラや限界に悩んでいる自分を、決して責めないでください。自分自身を守る行動は、親とのより良い関係づくりにつながります。

介護と自分の生活・人生を両立させるための現実的アプローチ

仕事と介護の両立事例と時間管理術

近年、仕事と親の介護を両立する方が増えています。限られた時間の中で両立を果たすためには、具体的な時間管理術が不可欠です。たとえば、勤務先の介護休業制度や時短勤務を活用することで、介護と仕事のバランスを保つ方が多くなっています。自分の生活スタイルや介護の状況に合わせて柔軟に対応することがポイントです。以下の表のように、実際の両立事例と取り組みを比較し、自分に合う方法を見つけてみましょう。

| 取り組み | ポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 介護保険サービス利用 | 通院同行や入浴補助を外部に委託 | ケア時間の削減・精神負担軽減 |

| 勤務時間のシフト調整 | 早番・遅番勤務へ切替 | 通院や介護との両立が可能 |

| テレワークの導入 | 柔軟な働き方で家事や介護と両立 | 時間の自由度向上 |

| 代行サービスの利用 | 家事代行や食材宅配サービスを活用 | 生活負担の減少 |

自分の時間を確保するための工夫

親の介護は長期化することが多いため、自分の時間づくりが精神的な健康維持に直結します。おすすめの工夫として、「決まった時間だけ自分を優先する」ことや、デイサービスやショートステイなど公的サービスを定期的に利用する方法があります。さらに、家族や兄弟と協力して当番制を作ることで、月に数回は自分のための時間をしっかり確保できるようになります。

- 介護以外の趣味やリフレッシュ時間を事前に予定へ組み込む

- サービスやサポートを積極的に利用し負担を分散

- 心の整理日や休養日を定期的に持つ意識を持つ

このような工夫により、「介護で自分の人生がめちゃくちゃ」「限界」という感覚を和らげられます。セルフケアを日常に取り入れ、心身のバランスを保つことが長く続ける秘訣です。

家族との時間を大切にする方法

親の介護によって家族との時間が減ってしまいがちですが、意識的に家族との触れ合いやコミュニケーションを大切にすることが、心の安定につながります。たとえば、食事の準備や掃除を分担したり、一緒に散歩をするなどの工夫が有効です。子どもやパートナーと小さな楽しみをシェアしたり、週末にはお互いの話をじっくり聞く時間も取ると良いでしょう。

- 家族会議を設け、介護や家事の担当を明確にする

- 一緒にできるレクリエーションや趣味を共有する

- 互いの負担や悩みを言葉にして分かち合う

このような時間を確保することで、介護疲れだけでなく孤独感や自己嫌悪を和らげ、前向きな気持ちで毎日を過ごしやすくなります。日々の中で家族との時間を生み出すことが、ストレスの予防や心の支えとして大きな効果を発揮します。

多様なケースに対応できるQ&A形式で解決する親の介護ではイライラする問題

親の介護ではイライラした時の具体的対応策は?

親の介護でイライラする時は、まず自分の感情を認めることが重要です。無理に我慢せず、「今イライラしている」と自覚しましょう。その上で、次のような具体策が役立ちます。

- 6秒数えて深呼吸する:怒りやストレスのピークは長くても6秒程度とされ、深呼吸で落ち着きを取り戻せます。

- 一時的にその場から離れる:介護が行き詰まった際は、短時間で良いので別の場所で気持ちをリセットしてください。

- 信頼できる家族や友人に話す:不安やストレスを言語化することで、心が整理されます。

- 介護サービスやデイサービスを活用し、自分の時間を持つ:負担軽減になります。

これらを意識するだけで、心身のバランスを取りやすくなります。

認知症の母にイライラするのは普通ですか?

認知症の症状によって親との意思疎通が難しくなります。そのため、「認知症の母にイライラしてしまう」「高齢の母親に優しくできない」と感じるのは多くの人が経験することです。

下記はよくある感情の例です。

- 質問や会話が繰り返しで気持ちが疲れる

- 夜中に起こされて睡眠が妨げられる

- トイレや食事の介助などで自分の生活が制限される

こうした状況でも、自分だけが悩んでいるわけではありません。限界を感じた時は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、負担を分担することが大切です。

介護うつの初期症状をどう見分けるか?

介護が続くとメンタルやられると感じがちです。介護うつの初期症状は次のようなサインに注意しましょう。

| 初期症状 | 気づくポイント |

|---|---|

| 不眠や睡眠障害 | 夜中に何度も目が覚める |

| 食欲不振または過食 | 疲れているのに食欲がわかない |

| 意欲低下・気力喪失 | 好きなことへの興味がなくなる |

| イライラ感や自己嫌悪 | 些細なことで怒りやすくなる |

| 涙もろくなる | 些細な事で涙が出てくる |

これらが続くようであれば、早めに専門機関に相談したり主治医や精神科医に受診することを強くおすすめします。

親の介護はどのくらいの期間続くもの?

親の介護期間は個人差がありますが、厚生労働省の調査によれば平均で4年以上に及ぶケースが多いです。状況によっては10年以上続くケースや、短期間で状況が変化する場合もあります。

【介護期間の目安】

| 期間 | 人数割合 |

|---|---|

| 1年未満 | 約16% |

| 1〜4年 | 約34% |

| 4年以上 | 約50% |

長期化が予想されるため、無理をせず公的サービスや介護保険、家族での分担を積極的に取り入れ、自分の生活も大切にしましょう。

介護は子供の義務なのか社会的・法律的見解

日本の民法では、親が高齢や病気で介護が必要な場合、子供には扶養義務があるとされています。しかし、全てを一人で背負う必要はありません。

- 公的な介護保険制度により、専門のサービスを利用できます。

- 経済的・精神的に困難な場合は、自治体の福祉課や地域包括支援センターに相談可能です。

- 家族や兄弟姉妹で分担し、必要な支援は積極的に頼ることが正しい対応です。

社会全体で支える仕組みが整っていますので、悩みを一人で抱え込まず、適切な支援を得ながら上手に介護していくことが大切です。

介護ストレスの緩和に役立つ最新公的支援と地域サービスの活用方法

2025年介護保険制度の改定ポイント

2025年の介護保険制度改定は、家族介護者の負担軽減と支援拡充が注目されています。特に在宅介護を支える仕組みが強化され、認知症や高齢の親を自宅で世話する際の心理的・経済的負担に配慮した変更が盛り込まれています。

主な改定ポイントは以下の通りです。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 利用者負担割合の見直し | 所得に応じて負担が調整され、低所得世帯の経済負担を軽減 |

| 支給限度基準額の引上げ | サービス利用枠が拡大され、多様な介護サービスの組み合わせがしやすく |

| 認知症家族支援サービス強化 | 認知症ケア専門員による訪問・相談サービスなどの新設 |

これらの変更により、介護疲れやイライラ、自己嫌悪感情が生じやすい家族介護者へ、より実効的な支援が届きやすくなっています。

地域包括支援センターの役割と活用法

地域包括支援センターは各自治体に設置され、介護に関するあらゆる悩みや相談に対応できる窓口です。認知症の母にイライラする、親に優しくできないと感じる方も気軽に利用できます。

主な役割と活用方法は下記の通りです。

- 介護保険の申請代行や手続きサポート

- 介護サービスの紹介や状況に応じたケアプラン提案

- 介護うつ・ストレスなど精神面の相談や専門医につなぐ支援

- 兄弟姉妹間の役割分担アドバイスや家族会の紹介

センターの相談は無料で、気持ちが限界や「人生がめちゃくちゃだ」と感じる前に相談することで状況が改善しやすくなります。自治体の公式サイトや広報で最寄りの窓口を確認して利用しましょう。

民間サービス・補助金の活用で負担を軽減

公的サービスだけでなく民間サービスや補助金の活用も介護負担の軽減に役立ちます。特に介護イライラが限界に達しそうな場合や、介護疲れ・介護うつが心配な場合には次のポイントを確認してください。

- 家事代行・訪問介護サービス:自分の生活の時間を確保しやすくなる

- 有料老人ホームやグループホームの短期入所:介護者の心身リフレッシュが可能

- 自治体の介護者向け助成金:費用負担の軽減

- 民間の見守り・生活サポート:夜間対応や緊急時サポートが充実

また、利用前には各サービスの内容・費用・支援体制を比較し、自分と親の生活に適した負担軽減法を選ぶことが重要です。下記の表は、主なサービスの比較例です。

| サービス名 | 内容 | メリット |

|---|---|---|

| 家事代行 | 掃除・洗濯等の日常支援 | 時間確保、精神的ゆとり |

| 訪問介護 | 食事・入浴・排泄介助等 | 専門的ケア、安全確保 |

| ショートステイ | 一時的な施設入所 | 介護者の休息、心身のリセット |

| 有料老人ホーム | 長期入居型施設 | 24時間ケア、緊急時も安心 |

| 地域助成・補助金 | 介護者支援の金銭的補助 | 経済的な負担軽減、サービス選択肢が広がる |

上記のようなサービスや方策を組み合わせることで、無理なく介護を続けやすくなります。困ったときは一人で抱え込まずに、積極的にさまざまな支援を利用しましょう。