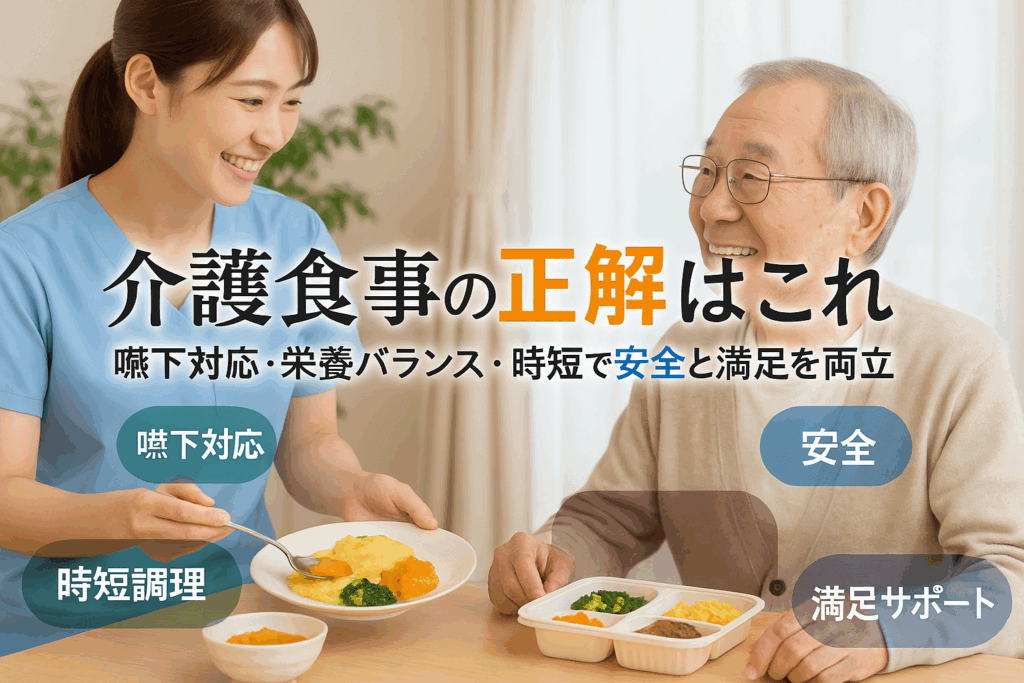

介護の食事づくりで「むせが増えた」「量が食べられない」「見た目が悪くて手が止まる」と悩む方は多いです。日本では75歳以上の約3人に1人がフレイル・要介護リスクに直面し、低栄養は入院や転倒の危険を高めます。厚生労働省も誤嚥性肺炎の予防に嚥下評価と食形態の最適化を推奨しています。

本記事は管理栄養士・介護現場の実践をもとに、嚥下・栄養・楽しさのバランスを“今日から”整える具体策をまとめました。たとえば、刻み食の落とし穴、舌でつぶせる硬さの目安、たんぱく質とエネルギーを同時に増やす組み合わせ、見た目を崩さず柔らかくする火入れのコツを、失敗しやすいポイントとセットで解説します。

在宅と施設で異なる食事の役割、作り置きと冷凍ストックの安全管理、姿勢づくりと一口量の調整、表示制度(ユニバーサルデザインフード等)の読み解きまで網羅。「食べられる」から「また食べたい」へを合言葉に、明日の一食が安心でおいしくなるヒントをお届けします。

介護食事の全体像をつかむ 基本の考え方と安全な提供の優先順位

介護食事は何から整えるべきか 嚥下と栄養と楽しさのバランス設計

介護食は「安全に飲み込み、必要な栄養を満たし、食べる楽しさが続く」三位一体で設計します。まずは嚥下機能に合った介護食事形態を選び、固さ・大きさ・とろみで誤嚥を減らします。次に栄養はエネルギーとたんぱく質、食物繊維、ビタミン・ミネラルの充足を軸に、介護食レシピを無理なく継続できるようにします。さらに環境づくりも重要です。明るさ、温度、香り、器の色、介護食事用エプロンの準備、盛り付けを整えると食欲が上がります。食事介助は本人のペースを尊重し、少量多回や時間の見直しで負担を軽減します。宅配を組み合わせ、作り置きやレトルトも活用すると、栄養と継続性の両立に役立ちます。最後に記録で振り返り、翌日の調整につなげることが大切です。

-

ポイント

- 嚥下安全性の最優先と食べやすい形態調整

- 栄養の過不足を防ぐ食品選択と調理

- 楽しさの演出で食欲と継続性を高める

嚥下機能の見極めポイントとリスクサイン

嚥下機能の見極めは介護食の出発点です。食事中や食後にむせや咳込みが増える、声が濡れたように変わる、食後の発熱や痰が増える、口の中に食べ物が残る、食事時間が著しく延びる場合は注意が必要です。体重減少や脱水傾向、疲れやすさ、眠気の増加も、摂取量低下や誤嚥性肺炎のリスクサインです。観察は一回で判断せず複数回のパターンで捉えます。気になる兆候が続くときは、早めに専門職へ相談し評価と介護食事形態の見直しを行います。とろみの粘度や一口量、姿勢(軽く顎を引く)で安全性は大きく変わります。必要に応じて介護食レシピをやわらか化し、舌でつぶせる硬さやミキサー食へ段階的に調整すると、無理なく移行できます。

| リスクサイン | 観察の場面 | 初期対応 |

|---|---|---|

| 繰り返すむせ | 食中・食後 | 一口量を減らし、とろみ追加 |

| 声の湿り | 食後10分 | 水分も同粘度に統一 |

| 体重減少 | 2~4週間 | 高栄養の間食を追加 |

| 発熱・痰増加 | 数日継続 | 早期に医療へ相談 |

短期の応急対応で改善が乏しければ、評価と訓練、食形態の再設計が必要です。

在宅介護と施設介護で異なる食事の役割

在宅では家族の負担分散と継続性が鍵です。作り置きや介護食宅配、レトルトの活用で調理負担を下げつつ、好みに寄り添う柔軟な献立運用がしやすいのが強みです。介護食事用エプロンは使い捨てを併用し、洗濯負担を軽減します。食事介助は家のリズムに合わせた少量多回が現実的で、食べない日に備えた高栄養補食の準備が安心です。一方、施設では標準化と安全性が最優先になります。食事介助の手順や姿勢、介護食事形態の基準、食事摂取量書き方などの共有ルールにより、誤嚥予防と衛生管理を徹底します。多職種で記録を回し、変化を早期発見する体制が機能します。どちらの場でも、本人の嗜好と成功体験を積み上げることが食欲維持に直結します。

- 在宅のコツ:作り置きと宅配の併用、使い捨てエプロンで負担軽減

- 施設の要点:標準化手順で安全性を担保、記録で変化を見逃さない

- 共通の軸:本人のペース尊重と小さな成功の積み重ねが継続を生む

食事の役割は環境で変わりますが、共通して安全・栄養・楽しさの三本柱を崩さないことが重要です。

介護食事形態の選び方 食べる力に合わせた区分と使い分け

刻み食とやわらか食の適応と注意点

刻み食は一見食べやすそうに見えますが、細かく刻むほど口腔内でバラけやすく、誤嚥リスクが上がる点に注意が必要です。噛む力が弱い方には、歯茎でつぶせるやわらか食で形を保ったまま提供し、口の中でまとまりやすくすることが有効です。介護食の選択は、嚥下機能と咀嚼力の評価を前提にして、食事形態を一段階ずつ調整します。汁気が多い刻みは付着性が低く流れ込みやすいため避け、とろみで流動性を調整すると安全性が高まります。介護食事介助では、頭部軽度前傾の姿勢づくりや一口量のコントロールを徹底し、本人のペースを尊重します。味付けや見た目の工夫で食欲の低下を補い、調理時は水分と油分のバランスを整えて口当たりを改善します。

-

刻みはバラけやすく誤嚥しやすいため濡れ刻みやとろみ併用でまとまりを出す

-

やわらか食は形を保つことで送り込みやすく、見た目も維持しやすい

-

姿勢・一口量・食事介助の声かけなど環境調整で安全性を底上げする

舌でつぶせる硬さの基準と調理テスト

舌でつぶせる硬さは、指で軽く押して崩れるやわらかさが目安です。家庭での調理テストは再現性が重要なため、同じ工程と時間で評価しましょう。煮物は中心温までしっかり加熱し、冷却後に硬さが戻らないかも確認します。パン粉やデンプン、豆腐などをつなぎに用いると、まとまりと保水性が上がり、見た目の保形と口どけを両立できます。提供前にスプーンで軽く押し、スプーンテストで抵抗の少なさと表面の滑らかさを確認します。繊維が強い食材は繊維方向を断ち切る下処理を行い、ムース化する場合はミキサーの粒度を一定に保ちます。味は薄味でも香りを立たせ、食欲の低下に配慮します。

| チェック項目 | 目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 指押しテスト | 親指と人差し指で軽圧、形が崩れる | ばね戻りが少ないこと |

| スプーンテスト | 背で押すと均一に潰れる | ざらつきがない |

| 断面 | 繊維が目立たない | 口腔残渣を減らす |

| 再加熱後 | 硬化しにくい | 保水・油脂で調整 |

重要ポイントとして、同じレシピで温度と時間の記録を残すと日々のブレが減ります。

ミキサー食やゼリー食のとろみ調整

ミキサー食やゼリー食は、付着性と流動性のバランスが鍵です。付着性が高すぎると口に残り、低すぎると咽頭へ流れ込みやすくなります。とろみ剤は製品ごとに増粘の出方が異なるため、計量スプーンで同量管理し、投入は攪拌後に少量ずつ行い、1分ほど静置して粘度を見極めます。水分はだしや牛乳などを使い、味の厚みと栄養を同時に確保します。ゼリー食はゲル化温度と冷却時間を守り、スプーンからゆっくり離れる一体感を目標にします。提供温度で粘度が変わるため、配膳直前の再確認が有効です。介護食の現場では、同じ器具・同じ撹拌時間をルール化すると再現性が上がり、介護食事の安全性が安定します。

- 液体を計量し、ミキサーで均質化する

- とろみ剤を少量ずつ振り入れ攪拌、1分静置して粘度確認

- とろみを微調整し、スプーンで落下速度と尾引きをチェック

- 提供温度で再テストし、必要に応じて水分やとろみを補正

- 配膳直前に口当たりを確認し、付着性と流動性のバランスを最終調整

補足として、味の濃淡よりも香りと温度が食欲を左右しやすいため、温かい状態を保ちつつ香味野菜やだしで満足感を高めると効果的です。

高齢者の栄養設計 介護食で不足しやすい栄養素とエネルギーの確保

たんぱく質とエネルギーを効率よく摂る食材選び

毎日の介護食は、食べやすさと栄養密度の両立が鍵です。たんぱく質は筋力維持の要で、エネルギーは活動量や体温維持に直結します。食欲が低下しがちな高齢者でも無理なく摂れるよう、噛みやすい形状ややわらか調理を基本にしながら、主食と油を上手に組み合わせましょう。例えば白身魚や豆腐、卵は口当たりが良く、少量でも効率的に栄養を補えます。ごはんやパンなどの主食でエネルギーを確保し、オリーブオイルやごま油で香りとカロリーを足すと食欲が進みます。嚥下が心配ならとろみやミキサーの活用で安全性を高められます。介護食は「食べ切れる量」を基準に、小盛りで提供し回数を増やす工夫も有効です。

-

肉魚卵乳大豆と主食や油を組み合わせて不足を補う

-

少量高栄養を意識し、やわらか調理や刻み、ムース化で食べやすくします

-

香りとコクのある油を少量使い、カロリーと満足感を底上げします

-

主食はやわらかめのごはんやパン粥など、嚥下に合わせて調整します

ミネラルや食物繊維の摂り方と便通サポート

カルシウムや鉄などのミネラルは、骨や貧血対策に不可欠です。乳製品や小魚、青菜はやわらかく調理すれば介護食でも取り入れやすい食材です。鉄は吸収率を上げるために、ビタミンCを含む果物や野菜と一緒に食べるのが得策です。便通の悩みには水溶性食物繊維を含む海藻やオートミール、里芋が役立ちます。発酵食品のヨーグルトや納豆は腸内環境を整え、やさしい酸味や香りが食欲を刺激します。水分はこまめに分けて提供し、とろみを活かすと誤嚥の不安を抑えながら量を確保できます。高齢者の便秘は活動量や水分不足も関与するため、日中の座位時間や軽い体操も合わせて見直すと効果的です。

-

カルシウムと鉄を乳製品、小魚、青菜で補給しやすくします

-

水溶性食物繊維と発酵食品を組み合わせて腸内環境を整えます

-

水分は少量ずつ高頻度で提供し、とろみで安全性を高めます

-

果物のビタミンCを加えて、鉄の吸収を助けます

介護食の栄養補助を活かすタイミング

食事量が安定しないときは、間食や食後の短時間を活かすのがコツです。ゼリー飲料や栄養補助食品は、嚥下の状態に応じて選べば負担が少なく、カロリーとたんぱく質を確実に上乗せできます。朝昼夕の食事に固執せず、1日3回+2回の軽い補食で合計摂取量を稼ぐ発想が有効です。味の変化をつけるため、甘味系と塩味系を交互に用意すると飽きにくくなります。服薬や口腔ケアの直後は口腔内が整い飲み込みやすいことが多く、提供タイミングとして相性が良いです。保存がきくレトルトやゼリーは在庫管理が簡単で、介護食の準備負担の軽減にもつながります。以下のように時間帯と目的を決めると継続しやすいです。

| タイミング | 目的 | 例 |

|---|---|---|

| 食後15分 | 残し分の補填 | たんぱく質ゼリー、ヨーグルト |

| 午前の間食 | エネルギー補給 | バナナ、ミルクティー |

| 午後の間食 | たんぱく質強化 | チーズ、豆乳ドリンク |

| 就寝前 | 夜間の空腹対策 | ココア、甘酒の薄め |

| 外出帰り | 水分・塩分補給 | 経口補水ゼリー |

- 1日総量を決める(エネルギーとたんぱく質の目安を設定します)

- タイムスロットを固定(食後や間食の時刻を習慣化します)

- 形状を最適化(ゼリーやとろみで嚥下安全性を確保します)

- 味のローテーション(甘味と塩味で飽きを防ぎます)

- 記録をつける(摂取量と反応を簡潔にメモします)

調理と見た目の工夫 食べやすさとおいしさを両立するレシピとコツ

飲み込みやすい調理テク 見た目が崩れないやわらかレシピ

嚥下に配慮した介護食は、口の中でまとまりやすく、見た目も食欲を誘うことが大切です。ポイントは食材の形を残しつつも、舌で圧せるやわらかさに仕上げることです。野菜は下茹で後に出汁で含め煮にし、肉や魚は粗ほぐしにして片栗粉やゼラチンで一体化すると、崩れにくさと滑らかさを両立できます。液体にはとろみを付けて流れをゆるやかにし、誤嚥の不安を和らげます。盛り付けは高低差と彩りを意識し、白皿に緑・橙・黄を散らすと視覚的に楽しくなります。作り置きは小分け容器で平らに凍らせ、解凍ムラを防ぐと質感が安定します。介護食は「飲み込みやすさ」と「見た目の満足度」の両立が鍵です。

-

とろみで流速をコントロールして誤嚥リスクを下げる

-

片栗粉やゼラチンで成形し崩れを防ぐ

-

白皿×三色配色で食欲と安心感を高める

(やわらかさと一体感が出ると、介護食でも食べやすさとおいしさを両方満たせます。)

肉を柔らかくする下処理と火入れの科学

肉をやわらかくする核心は、筋と水分のコントロールです。下処理では筋切りで収縮を抑え、塩少量と砂糖ひとつまみで保水性を高めます。パインやキウイの酵素は短時間で作用しますが、漬け過ぎは崩壊を招くため15分以内が目安です。小麦粉または片栗粉の薄衣で表面をコーティングし、肉汁の流出を防ぎます。火入れは中心60〜65度の低温域でじっくり加熱すると、コラーゲンがゼラチン化してほぐれやすくなります。煮込みでは塩は後半に加え、浸透圧による硬化を避けます。ひき肉は豆腐やパン粉、卵で結着させると舌で崩れる柔らかさを保ちやすく、介護食の主菜に向きます。

| 工程 | 目的 | 具体策 |

|---|---|---|

| 筋切り | 収縮抑制 | 繊維と直角に浅く切れ目 |

| 保水 | 乾燥防止 | 塩少量+砂糖少量で下味 |

| 酵素 | 繊維分解 | パイン/キウイで15分 |

| コーティング | 肉汁保持 | 薄く粉をはたく |

| 低温加熱 | やわらかさ | 60〜65度で加熱維持 |

(科学的な下処理と温度管理で、噛まずに食べやすい主菜に仕上がります。)

味付けと香りで食欲を引き出す工夫

高齢の方は味や香りの感受性が変化しやすいため、介護食は香りと旨味のレイヤーづくりが重要です。まずは出汁やブイヨンで旨味を底上げし、塩分は控えめでも満足度を確保します。酸味はレモンや酢を仕上げに少量、香味は生姜や青ねぎ、柚子皮で立たせると、飲み込みやすさを損なわず食欲を刺激できます。油はごま油やオリーブ油を香り付け量だけ回しかけ、口当たりをなめらかにします。甘辛比率を調整し、少量ずつ味見してメリハリを付けましょう。見た目は艶が命なので、水溶き片栗粉で軽くとろみを纏わせると、保温性が上がり、冷めても味ブレが少なくなります。介護食でも香り、旨味、艶の三点が揃うと、自然と箸が進みます。

- 出汁やブイヨンで旨味を先に作る

- 仕上げの酸味と香味で輪郭を付ける

- 香り油ととろみで口当たりを整える

(香りと旨味の積み重ねは、食べない不安をやわらげる実感につながります。)

在宅 介護の現実解 作り置きと冷凍ストックで毎日を回す

介護食の作り置き計画と衛生管理

在宅介護を回すコツは、介護食を「計画」「短時間調理」「安全保管」で回すことです。週の初めに品数と食事形態を決め、噛みやすさやとろみの有無をそろえると、介護食事が安定します。作り置きは加熱後すぐに急冷し、冷蔵は5度以下、冷凍はマイナス18度以下を目安にします。清潔な容器へ小分けし、日付表示と内容を明記して先入れ先出しを徹底します。食べる直前は中心まで再加熱し温度ムラを避けます。味の濃さは控えめにしつつ、出汁と香りで食欲を引き出しましょう。水分はゼリーやスープにとろみをつけて誤嚥を予防し、たんぱく質は豆腐や挽肉、白身魚を活用します。見た目が単調にならないよう、彩り野菜のピューレや刻み薬味で変化をつけると継続しやすいです。

-

急冷と温度管理で細菌増殖を抑える

-

小分け保存と日付表示で廃棄ロスと混在を防ぐ

-

食事形態の統一で誤嚥と拒否を減らす

補足として、同じ具材でも形状を変えると飽きにくく、介護食作り置きの回転が良くなります。

冷凍弁当や宅配サービスの取り入れ方

作り置きだけに頼らず、冷凍弁当や介護食宅配を賢く併用すると、時間とコストのバランスが整います。常備は「主菜系」「やわらか副菜」「とろみスープ」の3系統を基準にし、在庫が減ったタイミングで宅配を差し込みます。塩分やエネルギーの表示がある商品は栄養の目安が立てやすく、やわらかさ表示や区分が明確だと食事介助がスムーズです。ドラッグストアで買える介護食レトルトは緊急用、定期配送のコースは計画用と役割分担を決めます。食べない日が続く場合は少量高栄養のデザートやゼリー、ミキサー対応のムース食を挟み、水分とたんぱく質の不足を防ぎます。費用は1食あたりの単価だけでなく、送迎時間や調理ガス代も含めて比較すると実質コストが見えます。

| 比較項目 | 冷凍弁当の活用 | 介護食宅配の活用 |

|---|---|---|

| 利便性 | 保管しやすく即温め | 定期配送で切らさない |

| 栄養表示 | 目安が取りやすい | 管理が一括で楽 |

| やわらかさ | 商品で差が大きい | 区分指定が可能 |

| コスト | まとめ買いで低減 | 送料込みで試算 |

表の特性を踏まえ、平日は宅配、週末は自炊など分担すると無理なく続きます。

宅配の選び方の基準と比較視点

宅配選びの核心は「安全」「適合」「続けやすさ」です。まず1食の栄養表示を確認し、エネルギーとたんぱく質の目安が合うかを見ます。嚥下や咀嚼に合わせたやわらかさ表示や区分が明確か、スープのとろみ対応があるかも重要です。アレルゲン情報とメニューの差し替え可否、配送頻度やスキップ設定の柔軟さ、解約手続きの明瞭さまでチェックします。価格は本体、送料、容器廃棄の手間を含めて比較し、試食セットで味と見た目を確認しましょう。ベッドサイドでの食事介助が多い場合は小分け容器や使い捨ての介護食事用エプロンの同時購入が便利です。最後にサポート窓口の対応時間を確かめ、困った時にすぐ相談できる体制を選ぶと安心です。

- 栄養表示と区分が身体状況に合うか確かめる

- やわらかさ表示やとろみ対応の有無を確認する

- アレルゲン情報とメニュー変更の柔軟性を見る

- 総コストを送料込みで比較する

- 試食で味と見た目、量を体感する

介護食事介助の基本 姿勢と手順で誤嚥を防ぎ満足度を高める

姿勢づくりと一口量とペース配分

食事介助の土台は姿勢づくりです。骨盤を立てて体幹を安定させ、頭頸部はわずかに前屈させることで喉頭蓋が働きやすくなり、誤嚥を減らせます。椅子や車いすでは足底を床またはフットレストにしっかり接地し、膝と股関節はおよそ九十度が目安です。ペースは飲み込みの完了を確認してから次の一口へ進みます。口元の動きや咳、湿った声はサインになりやすいので観察を続けます。食材は介護食の形態に合わせて一口量を小さめにし、スプーンは口角から水平に当てて押し込みを避けます。水分や汁物は必要に応じてとろみで粘度を調整すると安全性が上がります。介護食の温度と見た目は食欲に直結するため、温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供します。開始前の短い声かけは自発性を引き出し、安心感を高めます。食べる姿勢と一口量、そして本人のペース尊重が誤嚥予防の要です。

-

ポイント

-

骨盤を立て頭頸部はやや前屈

-

一口量は小さく、のみ込み確認後に次へ

-

必要時はとろみで粘度調整

上記を徹底すると、介護食の安全性と満足感が安定します。

車いすやベッド上での食事介助の工夫

車いすやベッド上でも「角度」「高さ」「休息」の三点を整えると誤嚥リスクを下げられます。車いすではシート奥まで深く座らせ、座面高とテーブル高を前腕が楽に置ける位置へ。フットレストで足底支持を確保し、骨盤の後傾をクッションで抑えます。ベッド上では背上げはおよそ三十~四十五度から始め、可能なら六十度を目指します。滑り落ち防止に骨盤下へタオルを入れて支持点を作ると安定します。食事中は三~五口ごとに小休止を入れ、嚥下を待つ間に口腔内を確認します。咳や湿った声が出たら一旦中止し、軽く前屈して落ち着かせてから再開します。食後はすぐに臥位へ戻さず、十五~三十分の座位保持で逆流を予防します。以下の目安を参考に高さ調整や休息のタイミングを合わせてください。

| 場面 | 推奨角度・高さの目安 | 安定の工夫 |

|---|---|---|

| 車いす | 膝・股関節約90度 | 座クッションで骨盤後傾を抑制 |

| テーブル | 肘下が楽に置ける高さ | トレーで高さ微調整 |

| ベッド | 背上げ30〜60度 | 骨盤下にタオルで支持 |

| 休息 | 3〜5口ごとに短休止 | 口腔内の残留を確認 |

姿勢と高さ、休息を組み合わせることで、介護食の安全性と食べやすさが両立します。

食べないときの対処 高齢者の食欲不振を見極めて改善へつなぐ

味覚変化や口腔トラブルと脱水のサイン

加齢による味覚の鈍化や口腔乾燥、義歯の不具合は食欲を直撃します。さらに発熱や利尿薬の影響で脱水が進むと、だるさや食事の拒否が強まります。まずは口の痛みや舌苔、入れ歯の当たりをチェックし、違和感を取り除きましょう。水分は一気飲みではなく少量頻回にし、むせやすい方はとろみで嚥下を安定させます。温度や香りは食欲のスイッチです。温かい汁物は香りが立ち、冷製ゼリーは口当たりが良く摂取が進みます。介護食の基本は安全とおいしさの両立です。以下のポイントを習慣化すると、毎日の介護食事が楽になります。

-

口腔ケアの徹底(清掃、保湿、義歯調整)

-

水分の分割補給(スープ、ゼリー、牛乳などで合算)

-

温冷と食感の調整(やわらか、ミキサー、舌でつぶせる形態)

補助具として介護食事用エプロンを用意すると、汚れの不安が減り食事再開のハードルが下がります。

| 観察ポイント | 具体例 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| 脱水サイン | 口渇、尿量減、皮膚の張り低下 | 水分をこまめに、必要時はとろみ |

| 口腔トラブル | 口内炎、義歯の痛み、舌苔 | 受診や義歯調整、保湿ジェル |

| 食感不一致 | 固い、パサつく | ミキサー・ペースト・とろみで調整 |

短時間で食べられない場合は、間食を活用して総摂取量を底上げします。

認知機能や気分の影響と日中活動の工夫

認知機能の低下や抑うつ気分は「食べ始められない」を引き起こします。人は「最初の一口」が難関です。食卓の雑音や強い匂いを減らし、視覚的にわかりやすい一皿盛りで迷いを減らします。声かけは短く肯定的にし、食事介助は本人のペースを最優先にします。日中の活動が足りないと空腹感が生まれにくいため、無理のない範囲で体を動かしましょう。介護食事は好物の活用が近道です。甘辛や出汁の香りなど、記憶に残る風味は食べ進みを助けます。次の手順で生活リズムを整えると、食欲の再点火につながります。

- 朝の光を浴びる、短時間の散歩やベッド上での体操を行う

- 食前30分は静かな環境を整え、席につく習慣を作る

- 好物を先に一口提供し、温度と香りを最適化する

- 時間を区切り、量を減らして回数でカバーする

- 介護食の形状はその日の調子で柔軟に変更する

-

好物の再確認(味、見た目、器の色)

-

活動量の微増(屋内歩行、椅子立ち座り)

-

短時間×小分け(少量高栄養、間食の計画)

食事摂取量の書き方は、量だけでなく「開始までの時間」「むせの有無」「表情変化」も記録すると、次の介護食の調整に活かせます。

介護食事用エプロンや食器で事故を減らす 選び方と使い捨ての活用

介護食事用エプロンの素材比較とサイズ選び

介護食の場面では、こぼれやすさと誤嚥の不安が重なりやすく、衣服の汚れや冷えも負担になります。介護食事用エプロンは、撥水性と洗濯耐久、そして使い捨ての衛生性を状況で使い分けるのがポイントです。日常の繰り返し使用にはポリエステル系の撥水布やビニールコーティングが便利で、洗濯後も乾きやすい特性が役立ちます。一方で感染症対策や外出先、嘔吐リスクのある時は使い捨てが清潔で匂い移りも抑えられます。サイズは膝まで覆う長めを選ぶと膝上でのトレー食事やベッド上の介護食事にも安心です。頸部はソフトな面ファスナーで微調整できるものが誤着用の防止に有効です。ポケット状に折り返せる受け皿機能があると、食べこぼしの回収率が高まり、後片付けの時間短縮につながります。高齢者の肌当たりやアレルギーにも配慮し、軽さと通気性のバランスも確認しましょう。

-

撥水布は洗って繰り返し使えるためコスト管理に有利です

-

使い捨ては衛生管理と時短に強く、来客時や施設面会でも使いやすいです

-

ロング丈と受け皿ポケットで膝や車いすの汚れを予防します

補足として、介護食事介助が長時間に及ぶ場合は肩ずれ防止のサイド留めがあると安定します。

| 素材/タイプ | 特徴 | 向いている場面 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 撥水布(ポリエステル等) | 軽量で乾きやすい、洗濯耐久が高い | 毎日の介護食事、在宅ケア | 長期使用で撥水低下、定期的な見直し |

| ビニール系コーティング | 強い撥水と汚れ防止、受け皿形が安定 | 粥や汁物中心、外食同行 | 夏季は蒸れに注意、肌当たりの確認 |

| 使い捨て(不織布+フィルム) | 清潔で交換が簡単、臭い移りを抑える | 感染対策、外出先、嘔吐時 | コストはランニング型、サイズの事前確認 |

握力が弱い人に適した食器とカトラリー

握力や巧緻性が低下した方の介護食では、滑り止めや軽量、太めのグリップが事故予防に直結します。滑りにくい底ゴム付きの深皿はスプーンの当て返しがしやすく、片手でもすくいやすい設計です。カトラリーは太軸のラバーグリップや手首の角度を補助する角度付きスプーンが有効で、手関節の背屈が難しい場合でも口元まで自然に運べます。マグは取っ手が大きい二重ハンドルと軽量素材の組み合わせが安定します。ストローが必要な場合はとろみ飲料対応の径とバルブ付きで逆流を抑えましょう。食器の色はコントラストがはっきりしたものを選ぶと、視認性が上がり食欲や自立度の向上につながります。すべり止めマットをトレー下に敷くと、こぼれ率の低下と食事介助の負担軽減に効果的です。介護 食事の現場では、使い慣れた形状を軸に少しずつ切り替えると拒否感が少なく、誤嚥予防にもつながります。

- 底が重心安定する深皿を選び、すくいやすさを確保します

- 太めグリップのスプーン・フォークで握力不足を補います

- 二重ハンドルの軽量マグで持ち替えの負担を減らします

- すべり止めマットでトレーと食器の滑走を防ぎます

- 高コントラストの色で食品の見えやすさを高めます

短期間の試用を行い、手のサイズや可動域に合うか確認してから本格導入するとミスマッチを避けられます。

表示制度を理解して賢く選ぶ ユニバーサルデザインフードとスマイルケア食

区分別のかたさの目安と対象者の目安

ユニバーサルデザインフードとスマイルケア食は、かたさや形状を区分化して表示する制度です。介護食を安全に選ぶうえでのポイントは、表示区分とかたさの目安を一致させることです。例えば、噛む力が弱い方には舌でつぶせる程度、嚥下が不安な方にはムース状やペースト状など、対象者の機能に合った食事形態を選ぶと誤嚥リスクを下げられます。介護食は見た目や味の満足度も重要なので、見た目の再現性やとろみの安定性も確認しましょう。介護食事介助を行う家族や介護者は、提供時の姿勢や一口量の調整も合わせて実践すると、食べやすさが向上します。

- パッケージの表示区分を読み取り対象者に合う硬さを選ぶ

表示区分の理解は、介護食の安全性と満足度に直結します。区分は「噛む力」「飲み込む力」の程度を目安としており、同じ食材でも形状が違えば安全性は変わります。介護食の導入では、医療職の助言や日々の食事摂取量の観察を踏まえて段階的に調整し、無理なく移行することが大切です。日ごとの体調や水分摂取にも影響されるため、硬さは固定せずその日の状態に合わせて微調整する姿勢が有効です。食欲が落ちる時期は味付けよりもまず食べやすさを優先し、舌触りの良い献立やとろみの活用で摂取を促します。

| 区分の目安 | 形状の特徴 | 対象者の目安 | 提供のコツ |

|---|---|---|---|

| やわらかめ | フォークで軽く切れる | 噛む力がやや低下 | 一口を小さく、汁気は軽め |

| 舌でつぶせる | 指で押すと潰れる | 噛む力が弱い | とろみでまとまりを付与 |

| ムース状 | 均一でなめらか | 嚥下に不安がある | 形を整え見た目を改善 |

| ペースト | ミキサーで均一化 | 嚥下障害が強い | 水分量を適正化 |

短時間で判別しにくい場合は、最も安全側の区分から開始し、反応を確認して調整すると安心です。

市販のレトルトやゼリーを選ぶときの注意点

市販の介護食やゼリー飲料を選ぶ際は、原材料表示とアレルゲン表示を必ず確認します。特に卵・乳・小麦などは反応しやすく、誤認は避けたいポイントです。栄養強化(たんぱく質やエネルギー)の有無、塩分量や糖質量のバランスもチェックし、日々の献立全体で調整しましょう。ゼリーや飲料はとろみの強さや溶けやすさが嚥下に直結します。冷やし過ぎで硬くなり過ぎる場合があるため、温度の影響にも注意が必要です。介護食宅配やドラッグストアのレトルトは便利ですが、味の濃さと水分量の最適化を意識して、介護食事介助の現場で安全に活用してください。

- 原材料とアレルゲンを確認する

- 栄養強化と塩分量を比較して選ぶ

- とろみの安定性と温度変化への強さを見る

- 一食量と保存形態を生活リズムに合わせる

購入前に少量から試し、食事摂取量や食べやすさの変化を観察すると、次の選定がスムーズです。

よくある質問と失敗回避 迷いがちな介護食の疑問を短時間で解決

食材選びの基準と避けたい食品の考え方

介護食の食材は、口当たりとまとまりが鍵です。ポイントは軟らかさ、滑らかさ、そして一口の量が調整しやすいことです。誤嚥を防ぐには、水分と固形が分離しない食材や調理法を選びます。例えば豆腐や里芋、卵料理、白身魚はやわらかく崩れにくいため相性が良いです。反対に、せんべいのように乾燥してパサつくもの、繊維が強い生野菜、ピーナッツなどの硬い小粒、こんにゃく・海藻のように噛み切りにくく滑りやすい食品は避けます。汁物はとろみで流速を調整すると安全性が高まります。香りや彩りを活かし、食欲低下時は温度や盛り付けで見た目も工夫します。

-

噛む力に合わせて形状を調整し、パサつき・ばらけを防ぐ

-

水分と固形が分離しないように煮凝り、あん、ムースでまとめる

-

調味は薄味を基本に、だしの香りで満足感を高める

補足として、同じ食材でも調理で安全性は変わります。圧力調理やミキサー後のゲル化で嚥下性を高めましょう。

食事摂取量の書き方と記録のコツ

介護食の記録は後から読み返しても一目で状況がわかることが重要です。基本は量、形態、むせ、所要時間、介助の有無を揃えて書きます。量は「完食、8割、半分、2割」など定型表現で統一し、食事形態は「やわらか、刻み、ミキサー、とろみ」など区分を明記します。むせや咳は有無だけでなく頻度を添えると変化が追えます。所要時間はスタートから終了までを分単位で、介助は「自力、見守り、部分介助、全介助」を使い分けます。気分や食欲の一言コメントを加えると、介護食の調整や介護食事介助の振り返りに役立ちます。

| 項目 | 記載例 | ポイント |

|---|---|---|

| 量 | 8割 | 目安を統一して比較しやすくする |

| 形態 | やわらか+とろみ | 区分を組み合わせて具体化 |

| むせ | あり(3回) | 回数で程度を示す |

| 時間 | 25分 | 日ごとの増減を確認 |

| 介助 | 見守り→部分介助 | 介助移行のタイミングを記録 |

- 量と形態、むせの有無、所要時間を簡潔に記録して変化を見える化する

記録は同じフォーマットで毎食残さず行うことが、体調変化の早期発見につながります。